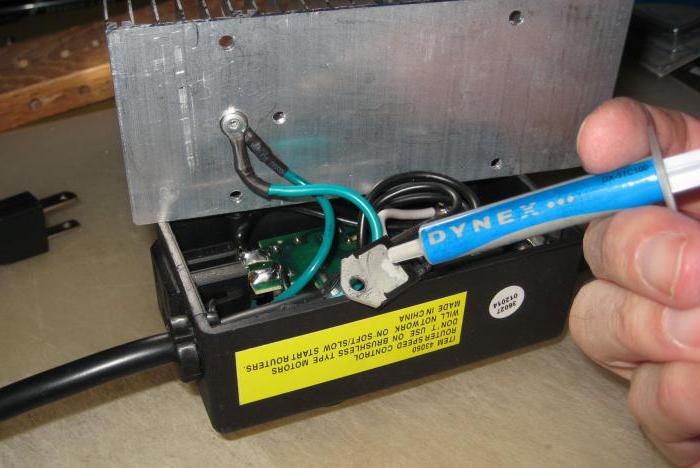

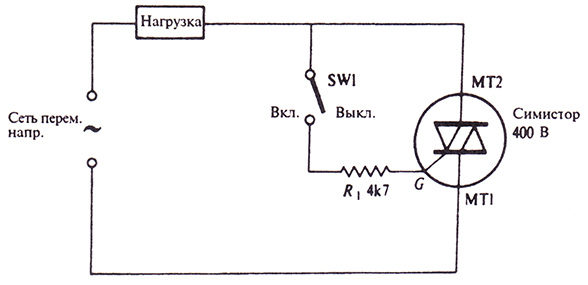

Из статьи вы узнаете о том, что такое симистор, принцип работы этого прибора, а также особенности его применения. Но для начала стоит упомянуть о том, что симистор – это то же, что и тиристор (только симметричный). Следовательно, не обойтись в статье без описания принципа функционирования тиристоров и их особенностей. Без знания основ не получится спроектировать и построить даже простейшую схему управления. Тиристор является переключающим полупроводниковым прибором, который способен пропускать ток только в одном направлении. Его нередко называют вентилем и проводят аналогии между ним и управляемым диодом. У тиристоров имеется три вывода, причем один – это электрод управления. Это, если выразиться грубо, кнопка, при помощи которой происходит переключение элемента в проводящий режим. В статье будет рассмотрен частный случай тиристора – симистор - устройство и работа его в различных цепях. Тиристор – это еще выпрямитель, выключатель и даже усилитель сигнала. Нередко его используют в качестве регулятора (но только в том случае, когда вся электросхема запитывается от источника переменного напряжения). У всех тиристоров имеются некоторые особенности, о которых нужно поговорить более подробно. Среди огромного множества характеристик этого полупроводникового элемента можно выделить самые существенные: Тиристор – это полупроводниковый элемент, который имеет функции управления. Кристалл состоит из четырех слоев р и п типа, которые чередуются. Так же точно построен и симистор. Принцип работы, применение, структура этого элемента и ограничения в использовании рассмотрены детально в статье. Описанную структуру еще называют четырехслойной. Крайнюю область р-структуры с подключенным к ней положительной полярности выводом источника питания, называют анодом. Следовательно, вторая область п (тоже крайняя) – это катод. К ней приложено отрицательное напряжение источника питания. Если провести полный анализ структуры тиристора, то можно найти в ней три перехода (электронно-дырочных). Следовательно, можно составить эквивалентную схему на полупроводниковых транзисторах (полярных, биполярных, полевых) и диодах, которая позволит понять, как ведет себя тиристор при отключении питания электрода управления. В том случае, когда относительно катода анод положительный, диод закрывается, и, следовательно, тиристор тоже ведет себя аналогично. В случае смены полярности оба диода смещаются, тиристор также запирается. Аналогичным образом функционирует и симистор. Принцип работы на пальцах, конечно, объяснить не очень просто, но мы попробуем сделать это далее. Для понимания принципа работы тиристора нужно обратить внимание на эквивалентную схему. Она может быть составлена из двух полупроводниковых триодов (транзисторов). Вот на ней и удобно рассмотреть процесс отпирания тиристоров. Задается некоторый ток, который протекает через электрод управления тиристора. При этом ток имеет смещение прямой направленности. Этот ток считается базовым для транзистора со структурой п-р-п. Поэтому в коллекторе ток у него будет больше в несколько раз (необходимо значение тока управления умножить на коэффициент усиления транзистора). Далее можно видеть, что это значение тока базовое для второго транзистора со структурой проводимости р-п-р, и он отпирается. При этом коллекторный ток второго транзистора будет равен произведению коэффициентов усиления обоих транзисторов и первоначально заданного тока управления. Симисторы (принцип работы и управление ими рассмотрены в статье) обладают аналогичными свойствами. Далее этот ток необходимо суммировать с ранее заданным током цепи управления. И получится именно то значение, которое необходимо, чтобы поддерживать первый транзистор в отпертом состоянии. В том случае, когда ток управления очень большой, два транзистора одновременно насыщаются. Внутренняя ОС продолжает сохранять свою проводимость даже тогда, когда исчезает первоначальный ток на управляющем электроде. Одновременно с этим на аноде тиристора обнаруживается довольно высокое значение тока. Переход в запертое состояние тиристора возможен в том случае, если к электроду управления открытого элемента не прикладывается сигнал. При этом ток спадает до определенной величины, которая называется гипостатическим током (или током удержания). Тиристор отключится и в том случае, если произойдет размыкание в цепи нагрузки. Либо когда напряжение, которое прикладывается к цепи (внешней), меняет свою полярность. Это происходит под конец каждого полупериода в случае, когда питается схема от источника переменного тока. Когда тиристор работает в цепи постоянного тока, запирание можно осуществить при помощи простого выключателя или кнопки механического типа. Он соединяется с нагрузкой последовательно и применяется для обесточивания цепи. Аналогичен и принцип работы регулятора мощности на симисторе, правда, имеются в схеме некоторые особенности. Но можно выключатель соединить параллельно, тогда с его помощью происходит шунтирование тока анода, и тиристор переводится в запертое состояние. Некоторые виды тиристоров могут включаться повторно, если разомкнуть контакты выключателя. Объяснить это можно тем, что во время размыкания контактов паразитные емкости переходов тиристора накапливают заряд, создавая тем самым помехи. Поэтому желательно располагать выключатель так, чтобы он находился между катодом и электродом управления. Это позволит гарантировать, что тиристор отключится нормально, а удерживающий ток отсечется. Иногда для удобства и повышения быстродействия и надежности применяют вместо механического ключа вспомогательный тиристор. Стоит отметить, что работа симистора во многом схожа с функционированием тиристоров. А теперь ближе к теме статьи – нужно рассмотреть частный случай тиристора – симистор. Принцип работы его схож с тем, что был рассмотрен ранее. Но имеются некоторые отличия и характерные особенности. Поэтому нужно поговорить о нем более подробно. Симистор представляет собой прибор, в основе которого находится кристалл полупроводника. Очень часто используется в системах, которые работают на переменном токе. Самое простое определение этого прибора – выключатель, но управляемый. В запертом состоянии он работает точно так же, как и выключатель с разомкнутыми контактами. При подаче сигнала на электрод управления симистора происходит переход прибора в открытое состояние (режим проводимости). При работе в таком режиме можно провести параллель с выключателем, у которого контакты замкнуты. Когда сигнал в цепи управления отсутствует, в любой из полупериодов (при работе в цепях переменного тока) происходит переход симистора из режима открытого в закрытый. Симисторы широко используются в режиме релейном (например, в конструкциях светочувствительных выключателей или термостатов). Но они же нередко применяются и в системах регулирования, которые функционируют по принципам фазового управления напряжения на нагрузке (являются плавными регуляторами). Симистор – это не что иное, как симметричный тиристор. Следовательно, исходя из названия, можно сделать вывод – его легко заменить двумя тиристорами, которые включаются встречно-параллельно. В любом направлении он способен пропустить ток. У симистора имеется три основных вывода – управляющий, для подачи сигналов, и основные (анод, катод), чтобы он мог пропускать рабочие токи. Симистор (принцип работы для "чайников" этого полупроводникового элемента предоставлен вашему вниманию) открывается, когда на управляющий вывод подается минимальное необходимое значение тока. Или в том случае, когда между двумя другими электродами разность потенциалов выше предельно допустимого значения. В большинстве случаев превышение напряжения приводит к тому, что симистор самопроизвольно срабатывает при максимальной амплитуде питающего напряжения. Переход в запертое состояние происходит в случае смены полярности или при уменьшении рабочего тока до уровня ниже, чем ток удержания. При питании от сети переменного тока происходит смена режимов работы за счет изменения полярности у напряжения на рабочих электродах. По этой причине в зависимости от того, какая полярность у тока управления, можно выделить 4 типа проведения этой процедуры. Допустим, между рабочими электродами приложено напряжение. А на электроде управления напряжение по знаку противоположно тому, которое приложено к цепи анода. В этом случае сместится по квадранту симистор - принцип работы, как можно увидеть, довольно простой. Существует 4 квадранта, и для каждого из них определен ток отпирания, удерживающий, включения. Отпирающий ток необходимо сохранять до той поры, покуда не превысит в несколько раз (в 2-3) он значение удерживающего тока. Именно это и есть ток включения симистора – минимально необходимый ток отпирания. Если же избавиться от тока в цепи управления, симистор будет находиться в проводящем состоянии. Причем он в таком режиме будет работать до той поры, покуда ток в цепи анода будет больше тока удержания. Его сложно использовать, когда нагрузка индуктивного типа. Скорость изменения напряжения и тока ограничивается. Когда симистор переходит из запертого режима в открытый, во внешней цепи возникает значительный ток. Напряжение не падает мгновенно на силовых выводах симистора. А мощность будет мгновенно развиваться и достигает довольно больших величин. Та энергия, которая рассеивается, за счет малого пространства резко повышает температуру полупроводника. В случае превышения критического значения происходит разрушение кристалла, ввиду чрезмерно быстрого нарастания силы тока. Если к симистору, который находится в запертом состоянии, приложить некоторое напряжение и резко его увеличить, то произойдет открытие канала (при отсутствии сигнала в цепи управления). Такое явление можно наблюдать по причине того, что происходит накапливание заряда внутренней паразитной емкостью полупроводника. Причем ток заряда имеет достаточное значение, чтобы отпереть симистор. fb.ru Симисторы – это приборы, которые являются полупроводниковыми компонентами (по терминологии США, они называются триаки), выполняющие ключевую роль по проведению тока в оба направления. Прежде всего, симистор – это ключ-регулятор, используемый для цепей постоянного тока, он также выполняет функцию двунаправленного транзистора. Элемент состоит из двух основных силовых электродов – это электрод, находящийся со стороны управляющего электрода и СЭ –электрод со стороны основания элемента. Свое название симистор получил в результате использования двух встречно-параллельных включаемых тиристоров с одним управляющим электродом. Рис.№1. Условное схематичное обозначение симистора и его внешний вид с обозначением позиций: 1 – анод; 2 – силовой электрод; 3 – управляющий электрод или катодный выход; 4 управляющий выход. Управляющий электрод выводится на туже сторону, что и катод. Анод служит основанием устройства и изготовлен в виде шестигранника и крепежной шпильки, на которой нарезана резьба для установки на охлаждающем радиаторе. Катод и управляющий выход отделены от основания изоляцией. Благодаря способности проводить электроток в обе стороны симистор может выполнять функцию трехэлектродного полупроводникового прибора. Он может переходить из закрытого положения в состояние открытости и работать в обратную сторону при обеих полярностях напряжения, присутствующего на основных электродах. Рис. №2. ВАХ симистора. В соответствии с устройством полупроводниковой структуры, включенный в основную цепь он переходит в состояние проводимости при поступлении на управляющий электрод напряжения положительного значения относительно СЭУ напряжения, либо U обеих полярностей. Структура симистора состоит из пластины, состоящей из чередующихся слоев с электропроводностями p- и n- типа и из контактов электродов основного и управляющего действия. . Всего в структуре полупроводника содержится пять слоев p- и n-типа. Область между слоями называется p-n-переходом, который обладает нелинейной ВАХ с небольшим сопротивлением в обратном направлении, где минус – это n-слой, а плюс – p-слой и высокое значение сопротивления в обратном направлении. Пробой p-n-перехода происходит при напряжении равном несколько тысяч вольт. Во время включения симистора в прямом направлении в работу вступает правая половина структуры. Левая область структуры выключена, она считается для тока, с обладанием очень высоким сопротивлением. Характеристики симистора динамического и статического плана при его действии в прямом направлении, при поступлении положительного управляющего сигнала соответствуют аналогичным характеристикам тиристора, работающего в прямом направлении. Рис. №4. Структура симистора, включенного в обратном направлении. По этой схеме к СЭУ прилагается напряжение со знаком плюс, относительно СЭ, а p—n-переходы j2 и j4 подключаются в прямом, а p—n-переходы j1 и j3 – в обратную сторону. Благодаря этому структура может рассматриваться, как структура тиристора, подключенная в обратном направлении, не принимающая участие в работе по пропусканию тока. В этом случае действие прибора определяется при помощи левой части структуры и представляет собой обратно ориентированную p—n—p—n структуру с добавочным пятым слоем n0 , который граничит со слоем p1. Симистор представляется настолько гибким и универсальным устройством, что благодаря его свойству переключения в проводящее состояние запускаемым импульсом с положительным или отрицательным знаком, который не зависит от источника проявляющего свойства мгновенной полярности. По сути названия анод и катод для прибора не имеют большой актуальности. Рис.№5. Схема твердотельного реле с использованием симистора. Рис. №6. Схема регулирования света с использованием симистора с фазовым управлением. Силовая электроника, с использованием симисторов, разработанная отечественными производителями благодаря своим качественным показателям может составить западным фирмам высокую конкуренцию. Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное. elektronchic.ru Читать все новости ➔ Большинство полупроводниковых приборов созданы на переходах или слоях (n-p, p-n). Полупроводниковый диод имеет один переход (p-n) и два слоя. У транзистора два перехода и три слоя (n-p-n, p-n-p). А если добавить ещё один слой, то получается четырёхслойный полупроводниковый прибор - тиристор. Два тиристора включенные встречно-параллельно и есть симистор (от симметричный тиристор). А это эквивалентная схема симистора выполненного на двух тиристорах. >>> Следует однако отметить, что симистор управляется несколько по другому нежели эквивалентная тиристорная схема. Симистор достаточно редкое явление в семье полупроводниковых приборов. По той простой причине, что изобретён и запатентован он был в СССР, а не в США или Европе. К сожалению чаще бывает наоборот. Если у тиристора есть конкретные анод и катод то электроды симистора так охарактеризовать нельзя поскольку каждый электрод является и анодом и катодом одновременно. Поэтому в отличие от тиристора, который проводит ток только в одном направлении, симистор способен проводить ток в двух направлениях. Именно поэтому симистор прекрасно работает в сетях переменного тока. Очень простой схемой, характеризующей принцип работы и область применения симистора может служить электронный регулятор мощности. В качестве нагрузки можно использовать что угодно: лампу накаливания, паяльник или электровентилятор. Симисторный регулятор мощности После подключения устройства к сети на один из электродов симистора подаётся переменное напряжение. На электрод, который является управляющим с диодного моста подаётся отрицательное управляющее напряжение. При превышении порога включения симистор откроется и ток пойдёт в нагрузку. В тот момент, когда напряжение на входе симистора поменяет полярность он закроется. Потом процесс повторяется.

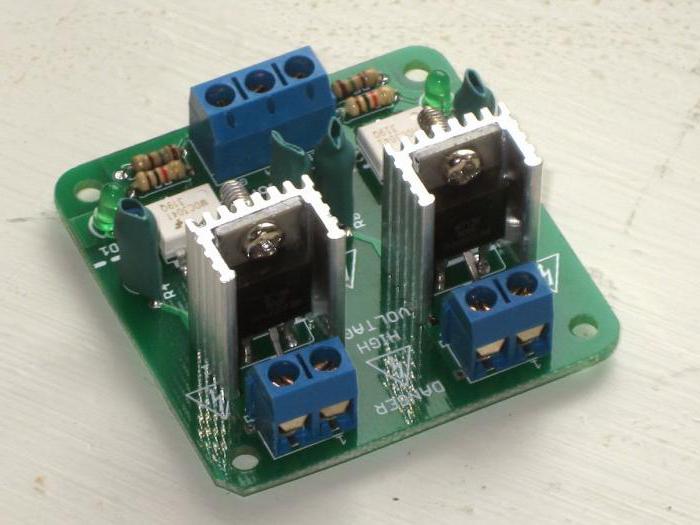

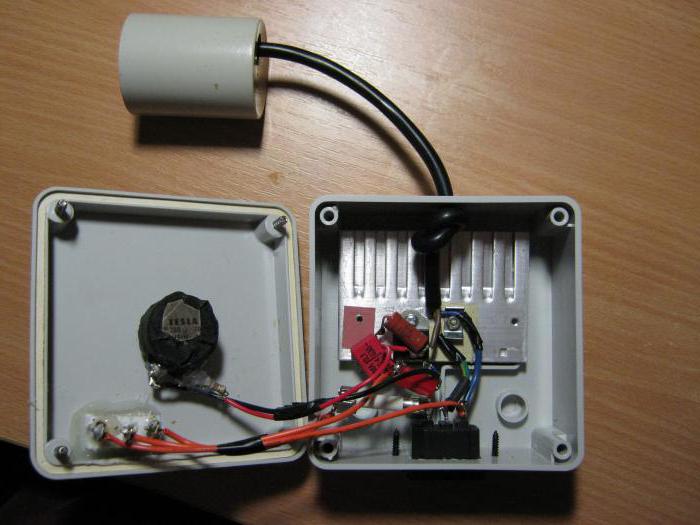

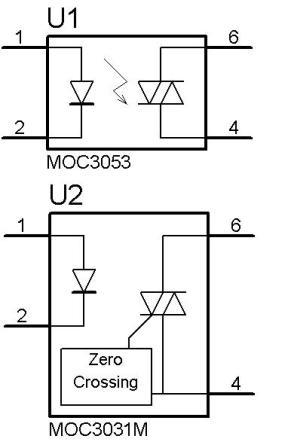

Чем больше уровень управляющего напряжения тем быстрее включится симистор и длительность импульса на нагрузке будет больше. При уменьшении управляющего напряжения длительность импульсов на нагрузке будет меньше. После симистора напряжение имеет пилообразную форму с регулируемой длительностью импульса. В данном случае изменяя управляющее напряжение мы можем регулировать яркость электрической лампочки или температуру жала паяльника. Симистор управляется как отрицательным так и положительным током. В зависимости от полярности управляющего напряжения рассматривают четыре так называемых сектора или режима работы. Но этот материал достаточно сложен для одной статьи. Если рассматривать симистор как электронный выключатель или реле то его достоинства неоспоримы: К недостаткам можно отнести: Для защиты от ложных срабатываний между силовыми выводами симистора подключается RC-цепочка. Величина резистора R1 от 50 до 470 ом, величина конденсатора C1 от 0,01 до 0,1 мкф. В некоторых случаях эти величины подбираются экспериментально. Как видим, для открывания симистора необходимым условием является совокупность тока и напряжения. Больше ток, меньше напряжение и наоборот. Следует обратить внимание на большую разницу между временем включения и выключения (10 мкс. против 150 мкс.). Современная и перспективная разновидность симистора это оптосимистор. Название говорит само за себя. Вместо управляющего электрода в корпусе симистора находится светодиод и управление осуществляется изменением напряжения на светодиоде. На изображении показан внешний вид оптосимистора MOC3023 и его внутреннее устройство. Оптосимистор MOC3033 Устройство оптосимисторов Как видим, внутри корпуса смонтирован светодиод и симистор, который управляется за счёт излучения светодиода. Выводы, отмеченные как N/C и NC не используются, и не подключаются к элементам схемы. NC - это сокращение от Not Connect, которое переводится с английского как "не подключайте". Самое ценное в оптосимисторе это то, что между цепью управления и силовой цепью осуществлена полная гальваническая развязка. Это повышает уровень электробезопасности и надёжности всей схемы. meandr.org Симисторы: от простого к сложному семейства тринисторов появился еще один "родственник" - симистор. Чем же он отличается от своих «собратьев» - тринисторов (тиристоров)? Вспомните о свойствах этих приборов. Их работу часто сравнивают с действием обычной двери: прибор заперт - ток в цепи отсутствует (дверь закрыта - прохода нет), прибор открыт - в цепи возникает электрический ток (дверь отворилась - входите). Но у них есть общий недостаток. Тиристоры пропускают ток только в прямом направлении — так обычная дверь легко открывается "от себя", но сколько ни тяни ее на себя — в противоположную сторону, все усилия окажутся бесполезными Увеличив число полупроводниковых слоев тиристора с четырех до пяти и снабдив его управляющим электродом, ученые обнаружили, что прибор с такой структурой (названный впоследствии симистором) способен пропускать электрический ток как в прямом, так и в обратном направлениях. Посмотрите на рисунок 1, изображающий строение полупроводниковых слоев симистора. Внешне они напоминают транзисторную структуру р-n-р типа, но отличаются тем, что имеют три дополнительные области с n-проводимостью. И вот что интересно: оказывается, две из них, расположенные у катода и анода, выполняют функции только одного полупроводникового слоя — четвертого. Пятый образует область с n-проводимостью, лежащая около управляющего электрода. Ясно, что работа такого прибора основана на более сложных физических процессах, чем у других типов тиристоров. Чтобы лучше разобраться в принципе действия симистора, воспользуемся его тиристорным аналогом. Почему именно тиристорным? Дело в том, что разделение четвертого полупроводникового слоя симистора не случайно. Благодаря такой структуре при прямом направлении тока, протекающего через прибор, анод и катод выполняют свои основные функции, а при обратном они как бы меняются местами — анод становится катодом, а катод, наоборот, анодом, то есть симистор можно рассматривать как два встречно-параллельно включенных тиристора (рис. 2). Тринисторный аналог симистора Представим, что на управляющий электрод подан отпирающий сигнал. Когда на аноде прибора напряжение положительной полярности, а на катоде — отрицательной, электрический ток потечет через левый по схеме тринистор. Если полярность напряжения на силовых электродах поменять на противоположную, включится правый по схеме тринистор. Пятый полупроводниковый слой, подобно регулировщику, руководящему движением автомобилей на перекрестке, направляет отпирающий сигнал, зависимости от фазы тока на один из тринисторов. При отсутствии отпирающего сигнала симистор закрыт. В целом его действие можно сравнить, например, с вращающейся дверью на станции метро — в какую сторону ни толкни ее, она обязательно откроется. Действительно, подадим отпирающее напряжение на управляющий электрод симистора — "подтолкнем" его, и электроны, словно спешащие на посадку или выход пассажиры, потекут через прибор в направлении, диктуемом полярностью включения анода и катода. Этот вывод подтверждается и вольтамперной характеристикой прибора (рис. 3). Она состоит из двух одинаковых кривых, повернутых относительно друг друга на 180°. Их форма соответствует вольтамперной характеристике динистора, а области непроводящего состояния, как и у тринистора, легко преодолеваются, если на управляющий электрод подать отпирающее напряжение (изменяющиеся участки кривых показаны штриховыми линиями). Благодаря симметричности вольтамперной характеристики новый полупроводниковый прибор был назван симметричным тиристором (сокращенно — симистор). Иногда его называют триаком (термин, пришедший из английского языка). Симистор унаследовал от своего предшественника — тиристора все его лучшие свойства. Но самое главное достоинство новинки в том, что в ее корпусе расположили сразу два полупроводниковых прибора. Судите сами. Для управления цепью постоянного тока необходим один тиристор, для цепи переменного тока приборов должно быть два (включены встречно-параллельно). А если учесть, что для каждого из них нужен отдельный источник отпирающего напряжения, который к тому же должен включать прибор точно в момент изменения фазы тока, становится ясно, каким сложным будет такой управляющий узел. Для симистора же род тока не имеет значения. Достаточно лишь одного такого прибора с источником отпирающего напряжения, и универсальное управляющее устройство готово. Его можно использовать в силовой цепи постоянного или переменного тока. Близкое родство тиристора и симистора привело к тому, что у этих приборов оказалось много общего. Так электрические свойства симистора характеризуются теми же параметрами, что и у тиристора. Маркируются они тоже одинаково — буквами КУ, трехзначным числом и буквенным индексом в конце обозначения. Иногда симисторы обозначают несколько иначе — буквами ТС, что означает "тиристор симметричный". Условное графическое обозначение симисторов на принципиальных схемах показано на рисунке 4. Для практического знакомства с симисторами выберем приборы серии КУ208 — триодные симметричные тиристоры п-р-п-р типа. На разновидности приборов указывают буквенные индексы в их обозначении — А, Б, В или Г. Постоянное напряжение, которое выдерживает в закрытом состоянии симистор с индексом А, составляет 100 В, Б — 200 В, В — 300 В и Г — 400 В. Остальные параметры у этих приборов идентичные: максимальный постоянный ток в открытом состоянии — 5 А, импульсный —10 А, ток утечки в закрытом состоянии — 5 мА, напряжение между катодом и анодом в проводящем состоянии — -2 В, величина отпирающего напряжения на управляющем электроде равна 5 В при токе 160 мА, рассеиваемая корпусом прибора мощность— 10 Вт, предельная рабочая частота — 400 Гц. А теперь обратимся к электроосветительным приборам. Нет ничего проще управлять работой любого из них. Нажал, к примеру, клавишу выключателя — ив комнате загорелась люстра, нажал еще раз — погасла. Иногда, правда, это достоинство неожиданно превращается в недостаток, особенно если вы хотите сделать свою комнату уютной, создать ощущение комфорта, а для этого так важно удачно подобрать освещение. Вот если бы свечение ламп менялось плавно... Оказывается, в этом нет ничего невозможного. Нужно только вместо обычного выключателя подсоединить электронное устройство, управляющее яркостью светильника. Функции регулятора, "командующего" лампами, в таком приборе выполняет полупроводниковый симистор. Построить простое регулирующее устройство, которое поможет управлять яркостью свечения настольной лампы или люстры, изменять температуру электроплитки или жала паяльника, вы сможете, воспользовавшись схемой, представленной на рисунке 5. Рис. 5. Принципиальная схема регулятора Трансформатор Т1 преобразует сетевое напряжение 220 В в 12 — 25 В. Оно выпрямляется диодным блоком VD1—VD4 и подается на управляющий электрод симистора VS1. Резистор R1 ограничивает ток управляющего электрода, а переменным резистором R2 регулируют величину управляющего напряжения. Рис. 6. Временные диаграммы напряжения: а - в сети; б - на управляющем электроде симистора, в - на нагрузке. Чтобы легче было разобраться в работе прибора, построим три временные диаграммы напряжений: сетевого, на управляющем электроде симистора и на нагрузке (рис. 6). После включения устройства в сеть на его вход поступает переменное напряжение 220 В (рис. 6а). Одновременно на управляющий электрод симистора VS1 подается отрицательное напряжение синусоидальной формы (рис. 66). В момент, когда его величина превысит напряжение включения, прибор откроется и сетевой ток потечет через нагрузку. После того как величина управляющего напряжения станет ниже пороговой, симистор остается открытым за счет того, что ток нагрузки превышает ток удержания прибора. В тот момент, когда напряжение на входе регулятора меняет свою полярность, симистор закрывается. Далее процесс повторяется. Таким образом, напряжение на нагрузке будет иметь пилообразную форму (рис. 6в) Чем больше амплитуда управляющего напряжения, тем раньше включится симистор, а следовательно, больше будет и длительность импульса тока в нагрузке. И наоборот, чем меньше амплитуда управляющего сигнала, тем меньше будет длительность этого импульса. При крайнем левом по схеме положении движка переменного резистора R2 нагрузка станет поглощать полные «порции» мощности. Если регулятор R2 повернуть в противоположную сторону, амплитуда управляющего сигнала окажется ниже порогового значения, симистор останется в закрытом состоянии и ток через нагрузку не потечет. Нетрудно догадаться, что наш прибор регулирует мощность, потребляемую нагрузкой, изменяя тем самым яркость свечения лампы или температуру нагревательного элемента. В устройстве можно применить следующие элементы. Симистор КУ208 с буквой В или Г. Диодный блок КЦ405 или КЦ407 с любым буквенным индексом, подойдут также четыре диода серий Д226, Д237. Постоянный резистор — МЛТ-0,25, переменный — СПО-2 или любой другой мощностью не менее 1 Вт. ХР1 — стандартная сетевая вилка, XS1 — розетка. Трансформатор Т1 рассчитан на напряжение вторичной обмотки 12—25 В. Если подходящего трансформатора нет, изготовьте его самостоятельно. Сердечник из пластин Ш16, толщина набора 20 мм, обмотка I содержит 3300 витков провода ПЭЛ-1 0,1, а обмотка II — 300 витков ПЭЛ-1 0,3. Тумблер — любой сетевой, предохранитель должен быть рассчитан на максимальный ток нагрузки. Регулятор собирается в пластмассовом корпусе. На верхней панели крепятся тумблер, переменный резистор, держатель предохранителя и розетка. Трансформатор, диодный блок и симистор устанавливаются на дне корпуса. Симистор необходимо снабдить теплорассеивающим радиатором толщиной 1 — 2 мм и площадью не менее 14 см2. В одной из боковых стенок корпуса просверлите отверстие для сетевого шнура. Устройство не нуждается в налаживании и при правильном монтаже и исправных деталях начинает работать сразу после включения в сеть. ПОЛЬЗУЯСЬ РЕГУЛЯТОРОМ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ. ВСКРЫВАТЬ КОРПУС МОЖНО, ТОЛЬКО ОТКЛЮЧИВ ПРИБОР ОТ СЕТИ! В. Янцев. http://elec studfiles.net Тиристор — полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полупроводника с тремя или более p-n-переходами и имеющий два устойчивых состояния: закрытое состояние, то есть состояние низкой проводимости, и открытое состояние, то есть состояние высокой проводимости. Тиристор можно рассматривать как электронный выключатель (ключ). У всех тиристоров на вольтамперной характеристике присутствует участок отрицательного дифференциального сопротивления. Тиристоры в основном производят по технологии диффузии. Основные параметры тиристоров: Амплитуда повторяющегося импульсного напряжения, которое прикладывают к закрытому тиристору, B. Длительность включения, т.е. такой отрезок времени, за который тиристор переходит в открытое состояние под действием импульса тока, протекающего по управляющему электроду, мс. Критическая скорость нарастания напряжения на закрытом тиристоре, т.е. значение такой максимальной скорости нарастания напряжения, которое не приведёт к отпиранию тиристора, dU / dt. Напряжение включения, т.е. такое напряжение, приложенное к динистору, при котором он переходит в открытое состояние, В. Напряжение переключения, т.е. приложенное к тиристору напряжение во время переключения, В. Неповторяющийся ударный ток тиристора в открытом состоянии, т.е. предельно допустимый ток через открытый тиристор, который не вызовет выход компонента из строя при кратковременном воздействии, по завершении которого сила тока станет много меньше, А. Постоянный обратный ток, протекающий по выводам анод-катод тиристора в закрытом состоянии, мА.Предельно допустимая амплитуда импульсов тока, протекающего через выводы анод-катод открытого тиристора, А. Предельно допустимый постоянный ток через выводы анод-катод открытого тиристора, А. Ток запирания, т.е. такой ток, протекающий по управляющему электроду, который инициирует переход тиристора из открытого состояния в закрытое состояние, А. Ток удержания, т.е. минимальный ток такой силы, под действием которого тиристор не переходит в закрытое состояние, А. Динистор Динистором, или, по-другому, диодным тиристором, называют переключательный компонент с двумя выводами, который переходит в открытое состояние при превышении определённого напряжения, которое прикладывают между его выводами. Динисторы содержат три электронно-дырочных перехода. Схематичное изображение структуры динистора дано на рисунке. Вывод от внешней зоны n2 называют катодом, а от зоны p1 – анодом. Зоны n1 и p2 носят название баз динистора. Переход между зонами p1, n1 и p2, n2 именуют эмиттерным, а между зонами n1 и p2 – коллекторным переходом. Динисторы применяют в регуляторах и переключателях, чувствительных к изменениям напряжений. обозначение на схемах симмитричный динистор Тринистор Тринистором, или, иначе, триодным тиристором, называют переключательный компонент с тремя электронно-дырочными переходами, и тремя выводами – анодом, катодом и управляющим электродом. Тринисторы обладают аналогичной динисторам структурой, а отличие состоит в наличии управляющего электрода – дополнительного вывода, подключённого к одной из баз. Если через управляющий электрод тринистора пропустить отпирающий ток, то тринистор перейдёт в открытое состояние. В зависимости от того, к какой именно из баз будет подсоединён управляющий электрод, можно организовать включение тринистора при приложении отпирающего напряжения между управляющим электродом и либо анодом, либо катодом. Вольтамперная характеристика тринистора похожа на вольтамперную характеристику динистора. Однако отпирание тринистора обычно происходит при существенно более низком прямом напряжении, чем необходимо динистору, и к открыванию тринисторной структуры приводит протекание тока через управляющий электрод. Чем больше ток управляющего электрода, тем при более низком прямом напряжении тринистор перейдёт в открытое состояние, что отражено на вольтамперной характеристике тринистора, изображённой на рисунке. Катодный управляющий элемент, анодный. Симмитричный тринистор. Тринисторы широко применяют в регуляторах мощности, контакторах, ключевых преобразователях и инверторах и пр. Некоторое ограничение на внедрение тринисторов накладывает их частичная управляемость. Симистор Симисторы, в отличие от обычных тиристоров, проводят ток анод-катод при протекании тока по управляющему электроду, как в прямом направлении, так и в обратном. В результате этого их вольтамперная характеристика симметрична, что отражено на рисунке. обозначение на схемах Таким образом, на вольтамперной характеристике каждого симистора присутствуют два участка отрицательного дифференциального сопротивления. Структура симистора содержит пять слоёв, что отражено на рисунке Симисторы нашли широкое применение в устройствах регулирования скорости вращения электродвигателей, в системах освещения, в электронагревателях, в преобразовательных установках. БИЛЕТ 15. studfiles.net Тиристор идеально подходит для регулирования мощности переменного напряжения во всем, кроме одного: он является однополупериодным устройством, а это означает, что даже при полной проводимости используется только половина мощности. Можно включить параллельно два тиристора навстречу друг другу, как это показано на рис.1, чтобы обеспечить двух-полупериодный режим работы, однако для этого требуется подавать импульсы запуска на управляющие электроды от двух изолированных, но синхронных источников, как это видно из рисунка. Рис.1 Двухполупериодный регулятор можно построить на двух тиристорах. Для изоляции источников импульсов от напряжения сети используются оптопары. Самым полезным устройством для практического регулирования мощности переменного напряжения является двунаправленный тиристор или симистор. Как можно видеть на рис2. симистор можно рассматривать как два инверсно-параллельных тиристора с управлением от единственного источника сигнала. Симисторы являются настолько гибкими устройствами, что их можно переключать в проводящее состояние как положительным, так и отрицательным импульсом запуска независимо от мгновенной полярности источника переменного напряжения. Названия катод и анод теряют смысл для симистора; ближайший к управляющему электроду вывод назвали, не мудрствуя лукаво, основным выводом 1 (МТ1), а другой — основным выводом 2 (МТ2). Запускающий импульс всегда подается относительно вывода МТ1 так же, как в случае тиристора он подается относительно катода. Рис2. Симистор: (а) структура, (b) условное обозначение. Обычно для переключения симистора, рассчитанного на ток до 25 А, достаточен пусковой ток 20 мА, и одним из простейших примеров его применения является «твердотельное реле», в котором небольшой пусковой ток используется для управления большим током нагрузки (рис.3). В качестве ключа SW1 могут быть геркон, чувствительное термореле или любая контактная пара, рассчитанная на 50 мА; ток в цепи нагрузки ограничивается только параметрами симистора. Полезно отметить, что резистор R1 в цепи запуска находится под напряжением сети только в моменты включения симистора; как только симистор включается, разность потенциалов на резисторе R1 падает до величины около одного вольта, так что достаточен полуваттный резистор. Рис.3 Простое «твердотельное реле» на симисторе. Весьма распространенными применениями симистора являются регулятор яркости для лампы или управление скоростью вращения мотора. На рис.4 показана такая схема. Временное положение запускающих импульсов устанавливается RC-фазовращателем; потенциометром R2 регулируют яркость лампы, тогда как резистор R1 просто ограничивает ток, когда потенциометр установлен в положение с минимальным сопротивлением. Сами импульсы запуска формируются динистором, то есть двунаправленным триггерным диодом. Динистор можно представить себе как маломощный тиристор без управляющего электрода с низким напряжением лавинного пробоя (около 30 В). Когда разность потенциалов на конденсаторе С1 достигает уровня пробоя в динисторе, мгновенный импульс разряда конденсатора включает симистор. Рис.4 Простейшая схема регулировки яркости лампы на симисторе с фазовым управлением. Легко сделать автоматический фотоэлектрический выключатель лампы, присоединив параллельно конденсатору С1 фотоэлемент ORP12 (светозависимый резистор). Сопротивление фотоэлемента в темноте велико, порядка 1 МОм, но при дневном свете оно падает до нескольких килоом так, что симистор не может поджечься и лампа выключена. Если в автоматическом выключателе ручная регулировка не требуется, то резистор R2 можно заменить на короткое замыкание. На рис.5 показано, как симистор управляет мощностью в нагрузке, отрезая начальную часть каждого полупериода. Длительность пропущенной части зависит от запаздывания пускового импульса по фазе, которое определяется сопротивлением R1+R2 и емкостью С1. В простейшей схеме управления на рис.4 фазовый сдвиг не может быть больше 90°, так как используется только одна RС-цепочка. Поэтому такая схема является плохим регулятором при малой мощности, поскольку в нем могут происходить неожиданные скачки от выключенного состояния к полной мощности. Более совершенная схема приведена на рис.6; включение дополнительной RC-цепочки (R3С3) дает больший фазовый сдвиг для лучшего управления при малой мощности. Дальнейшие усовершенствования состоят во введении следующих элементов: (а) демпфера с постоянной времени R4С4 для предотвращения ошибочных переключений от противо-э.д.с. индуктивной нагрузки и (b) радиочастотного фильтра L1C1 для подавления помех. Последний элемент всегда следует вводить в симисторную или тиристорную схему, работающую по принципу «отсекания части колебания», поскольку быстрые включения и выключения могут создавать серьезные радиопомехи в питающей сети. Рис.5 Форма напряжения на нагрузке в симисторном регуляторе при постепенном увеличении фазового сдвига. Имеется большое число различных симисторов и тиристоров которые нашли широкое применение в бытовой технике. Как и в случае выпрямительных диодов, для того, чтобы выбрать прибор с нужными номинальными напряжением и током, можно обратиться к каталогам и справочным данным. Рис.6 Симисторный регулятор мощности с широким диапазоном регулировки и встроенным подавлением помех. Большинство производителей выпускают подходящие динисторы, но имеются также приборы, называемые quadrac, в которых объединены симистор и динистор. На рис.7 показаны корпуса и цоколевка распространенных симисторов. Если симистор должен использоваться на полную допустимую мощность, то его необходимо закрепить на теплоотводе. Подавление радиочастотных помех, создаваемых симисторными или тиристорными регуляторами с фазовым управлением, становится более трудным и дорогим при больших значениях тока нагрузки. В электрических нагревателях и в других нагрузках с большой инерционностью можно уменьшить помехи, пропуская каждый раз целое число полупериодов. Это позволяет избежать скачкообразных изменений тока, которые и вызывают радиочастотные помехи. Такой способ называется прерывистым запуском или управлением с целым числом периодов. Этот способ, как правило, не подходит для управления яркостью лампы из-за мерцания. Для осуществления управления с целым числом периодов подходят такие микросхемы, как SL441, включающиеся при нулевом напряжении. Они определяют пересечение напряжением сети нулевого уровня и обеспечивают запуск симистора от датчика, сопротивление которого меняется, например, от термистора. Рис.7 Корпуса распространенных симисторов: (а) корпус Т066, (b) болтовой крепеж, (с) пластмассовый корпус Т0220. www.xn--b1agveejs.su Тринисторный аналог симистора Представим, что на управляющий электрод подан отпирающий сигнал. Когда на аноде прибора напряжение положительной полярности, а на катоде — отрицательной, электрический ток потечет через левый по схеме тринистор. Если полярность напряжения на силовых электродах поменять на противоположную, включится правый по схеме тринистор. Пятый полупроводниковый слой, подобно регулировщику, руководящему движением автомобилей на перекрестке, направляет отпирающий сигнал, зависимости от фазы тока на один из тринисторов. При отсутствии отпирающего сигнала симистор закрыт. В целом его действие можно сравнить, например, с вращающейся дверью на станции метро — в какую сторону ни толкни ее, она обязательно откроется. Действительно, подадим отпирающее напряжение на управляющий электрод симистора — "подтолкнем" его, и электроны, словно спешащие на посадку или выход пассажиры, потекут через прибор в направлении, диктуемом полярностью включения анода и катода. Этот вывод подтверждается и вольтамперной характеристикой прибора (рис. 3). Она состоит из двух одинаковых кривых, повернутых относительно друг друга на 180°. Их форма соответствует вольтамперной характеристике динистора, а области непроводящего состояния, как и у тринистора, легко преодолеваются, если на управляющий электрод подать отпирающее напряжение (изменяющиеся участки кривых показаны штриховыми линиями). Благодаря симметричности вольтамперной характеристики новый полупроводниковый прибор был назван симметричным тиристором (сокращенно — симистор). Иногда его называют триаком (термин, пришедший из английского языка). Симистор унаследовал от своего предшественника — тиристора все его лучшие свойства. Но самое главное достоинство новинки в том, что в ее корпусе расположили сразу два полупроводниковых прибора. Судите сами. Для управления цепью постоянного тока необходим один тиристор, для цепи переменного тока приборов должно быть два (включены встречно-параллельно). А если учесть, что для каждого из них нужен отдельный источник отпирающего напряжения, который к тому же должен включать прибор точно в момент изменения фазы тока, становится ясно, каким сложным будет такой управляющий узел. Для симистора же род тока не имеет значения. Достаточно лишь одного такого прибора с источником отпирающего напряжения, и универсальное управляющее устройство готово. Его можно использовать в силовой цепи постоянного или переменного тока. Близкое родство тиристора и симистора привело к тому, что у этих приборов оказалось много общего. Так электрические свойства симистора характеризуются теми же параметрами, что и у тиристора. Маркируются они тоже одинаково — буквами КУ, трехзначным числом и буквенным индексом в конце обозначения. Иногда симисторы обозначают несколько иначе — буквами ТС, что означает "тиристор симметричный". Условное графическое обозначение симисторов на принципиальных схемах показано на рисунке 4. А теперь обратимся к электроосветительным приборам. Нет ничего проще управлять работой любого из них. Нажал, к примеру, клавишу выключателя — ив комнате загорелась люстра, нажал еще раз — погасла. Иногда, правда, это достоинство неожиданно превращается в недостаток, особенно если вы хотите сделать свою комнату уютной, создать ощущение комфорта, а для этого так важно удачно подобрать освещение. Вот если бы свечение ламп менялось плавно... Оказывается, в этом нет ничего невозможного. Нужно только вместо обычного выключателя подсоединить электронное устройство, управляющее яркостью светильника. Функции регулятора, "командующего" лампами, в таком приборе выполняет полупроводниковый симистор. Построить простое регулирующее устройство, которое поможет управлять яркостью свечения настольной лампы или люстры, изменять температуру электроплитки или жала паяльника, вы сможете, воспользовавшись схемой, представленной на рисунке 5. Рис. 5. Принципиальная схема регулятора Трансформатор Т1 преобразует сетевое напряжение 220 В в 12 — 25 В. Оно выпрямляется диодным блоком VD1—VD4 и подается на управляющий электрод симистора VS1. Резистор R1 ограничивает ток управляющего электрода, а переменным резистором R2 регулируют величину управляющего напряжения. Рис. 6. Временные диаграммы напряжения: а - в сети; б - на управляющем электроде симистора, в - на нагрузке. Чтобы легче было разобраться в работе прибора, построим три временные диаграммы напряжений: сетевого, на управляющем электроде симистора и на нагрузке (рис. 6). После включения устройства в сеть на его вход поступает переменное напряжение 220 В (рис. 6а). Одновременно на управляющий электрод симистора VS1 подается отрицательное напряжение синусоидальной формы (рис. 66). В момент, когда его величина превысит напряжение включения, прибор откроется и сетевой ток потечет через нагрузку. После того как величина управляющего напряжения станет ниже пороговой, симистор остается открытым за счет того, что ток нагрузки превышает ток удержания прибора. В тот момент, когда напряжение на входе регулятора меняет свою полярность, симистор закрывается. Далее процесс повторяется. Таким образом, напряжение на нагрузке будет иметь пилообразную форму (рис. 6в) Чем больше амплитуда управляющего напряжения, тем раньше включится симистор, а следовательно, больше будет и длительность импульса тока в нагрузке. И наоборот, чем меньше амплитуда управляющего сигнала, тем меньше будет длительность этого импульса. При крайнем левом по схеме положении движка переменного резистора R2 нагрузка станет поглощать полные «порции» мощности. Если регулятор R2 повернуть в противоположную сторону, амплитуда управляющего сигнала окажется ниже порогового значения, симистор останется в закрытом состоянии и ток через нагрузку не потечет. Нетрудно догадаться, что наш прибор регулирует мощность, потребляемую нагрузкой, изменяя тем самым яркость свечения лампы или температуру нагревательного элемента. В устройстве можно применить следующие элементы. Симистор КУ208 с буквой В или Г. Диодный блок КЦ405 или КЦ407 с любым буквенным индексом, подойдут также четыре диода серий Д226, Д237. Постоянный резистор — МЛТ-0,25, переменный — СПО-2 или любой другой мощностью не менее 1 Вт. ХР1 — стандартная сетевая вилка, XS1 — розетка. Трансформатор Т1 рассчитан на напряжение вторичной обмотки 12—25 В. Если подходящего трансформатора нет, изготовьте его самостоятельно. Сердечник из пластин Ш16, толщина набора 20 мм, обмотка I содержит 3300 витков провода ПЭЛ-1 0,1, а обмотка II — 300 витков ПЭЛ-1 0,3. Тумблер — любой сетевой, предохранитель должен быть рассчитан на максимальный ток нагрузки. Регулятор собирается в пластмассовом корпусе. На верхней панели крепятся тумблер, переменный резистор, держатель предохранителя и розетка. Трансформатор, диодный блок и симистор устанавливаются на дне корпуса. Симистор необходимо снабдить теплорассеивающим радиатором толщиной 1 — 2 мм и площадью не менее 14 см2. В одной из боковых стенок корпуса просверлите отверстие для сетевого шнура. Устройство не нуждается в налаживании и при правильном монтаже и исправных деталях начинает работать сразу после включения в сеть. ПОЛЬЗУЯСЬ РЕГУЛЯТОРОМ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ. ВСКРЫВАТЬ КОРПУС МОЖНО, ТОЛЬКО ОТКЛЮЧИВ ПРИБОР ОТ СЕТИ! В. Янцев. elektromehanika.orgВРемонт.su - ремонт фото видео аппаратуры, бытовой техники, обзор и анализ рынка сферы услуг. Обозначение симистора на схеме

принцип работы, применение, устройство и управление ими

Тиристоры

Свойства тиристоров

Тиристор и его структура

Какими свойствами обладает тиристор

Как работает отпирание тиристора

Как отключить тиристор

Способы отключения тиристоров

Симисторы

Структура и принцип работы симистора

Как отпирается симистор

Какие накладываются ограничения при использовании симисторов

Что такое симистор? Подробное описание структуры, принципа работы, ВАХ полупроводника

Полупроводниковая структура симистора

Использование симистора

Преимущества использования симисторов

Основные достоинства семистора:

Симистор (симметричный тиристор) — Меандр — занимательная электроника

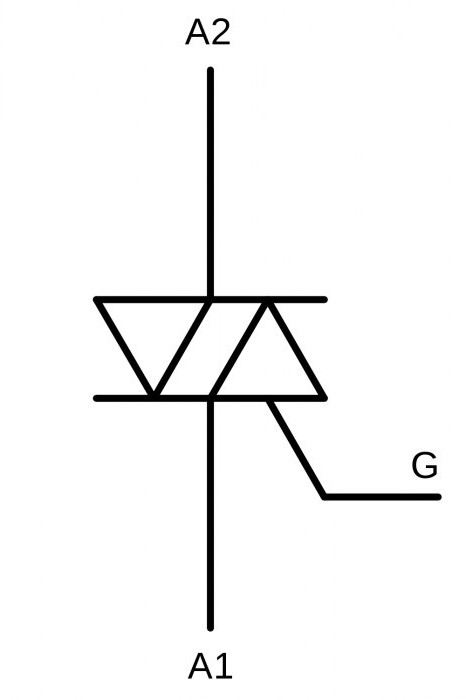

В англоязычной технической литературе можно встретить название ТРИАК (TRIAC – triode for alternating current). Вот так симистор изображается в электронных схемах:

В англоязычной технической литературе можно встретить название ТРИАК (TRIAC – triode for alternating current). Вот так симистор изображается в электронных схемах: У симистора три электрода (вывода). Один из них управляющий. Обозначается он буквой G (от англ. слова gate - "затвор"). Два остальных - это силовые электроды (T1 и T2). На схемах они могут обозначаться и буквой A (A1 и A2).

У симистора три электрода (вывода). Один из них управляющий. Обозначается он буквой G (от англ. слова gate - "затвор"). Два остальных - это силовые электроды (T1 и T2). На схемах они могут обозначаться и буквой A (A1 и A2).

Как работает симистор?

Основные параметры симистора.

Основные параметры удобно рассмотреть на примере популярного отечественного симистора КУ208Г. Будучи разработан и выпущен достаточно давно он продолжает оставаться востребованным у любителей сделать что-то своими руками. Вот его основные параметры.

Основные параметры удобно рассмотреть на примере популярного отечественного симистора КУ208Г. Будучи разработан и выпущен достаточно давно он продолжает оставаться востребованным у любителей сделать что-то своими руками. Вот его основные параметры.Оптосимистор

Возможно, Вам это будет интересно:

Симисторы

54. Тиристоры (динисторы, тринисторы, симисторы) (устройство, параметры, обозначение, конструкции, применения).

Симистор и его применения - основы радиотехники

Симисторы: от простого к сложному - Статьи по электронике - Каталог статей

Для практического знакомства с симисторами выберем приборы серии КУ208 — триодные симметричные тиристоры п-р-п-р типа. На разновидности приборов указывают буквенные индексы в их обозначении — А, Б, В или Г. Постоянное напряжение, которое выдерживает в закрытом состоянии симистор с индексом А, составляет 100 В, Б — 200 В, В — 300 В и Г — 400 В. Остальные параметры у этих приборов идентичные: максимальный постоянный ток в открытом состоянии — 5 А, импульсный —10 А, ток утечки в закрытом состоянии — 5 мА, напряжение между катодом и анодом в проводящем состоянии — -2 В, величина отпирающего напряжения на управляющем электроде равна 5 В при токе 160 мА, рассеиваемая корпусом прибора мощность— 10 Вт, предельная рабочая частота — 400 Гц.

Для практического знакомства с симисторами выберем приборы серии КУ208 — триодные симметричные тиристоры п-р-п-р типа. На разновидности приборов указывают буквенные индексы в их обозначении — А, Б, В или Г. Постоянное напряжение, которое выдерживает в закрытом состоянии симистор с индексом А, составляет 100 В, Б — 200 В, В — 300 В и Г — 400 В. Остальные параметры у этих приборов идентичные: максимальный постоянный ток в открытом состоянии — 5 А, импульсный —10 А, ток утечки в закрытом состоянии — 5 мА, напряжение между катодом и анодом в проводящем состоянии — -2 В, величина отпирающего напряжения на управляющем электроде равна 5 В при токе 160 мА, рассеиваемая корпусом прибора мощность— 10 Вт, предельная рабочая частота — 400 Гц.

интернет-магазин светодиодного освещения

Пн - Вс с 10:30 до 20:00

Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''

Поделиться с друзьями: