Содержание

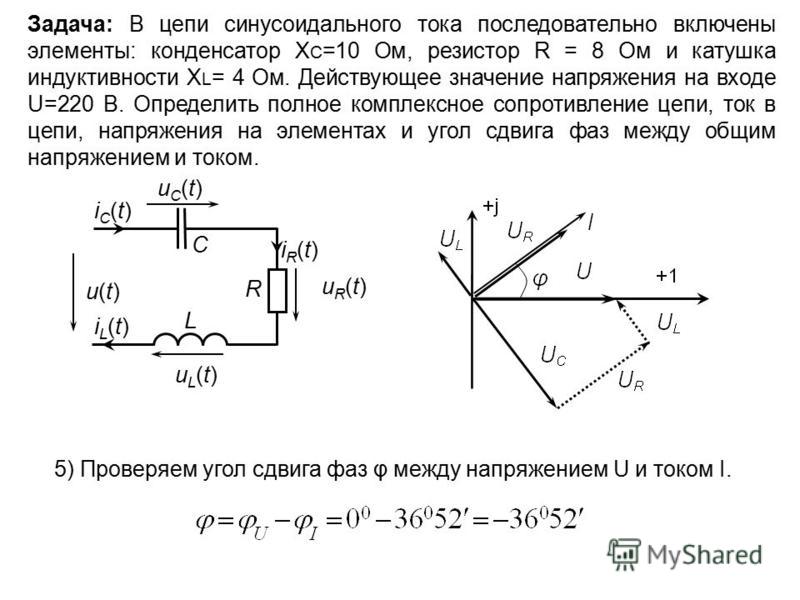

Что будет, если подать в электросеть постоянный ток / Хабр

Война токов завершилась, и Тесла с Вестингаузом, похоже, победили. Сети постоянного тока сейчас используются кое-где на железной дороге, а также в виде свервысоковольтных линий передачи.

Подавляющее большинство энергосетей работают на переменном токе. Но давайте представим, что вместо переменного напряжения с действующим значением 220 вольт в ваш дом внезапно стали поступать те же 220 В, но постоянного тока.

Театр начинается с вешалки, а наш электрический цирк — с вводного щитка.

И сразу хорошие новости: защитные автоматы будут работать как положено. Автомат имеет два расцепителя: тепловой и электромагнитный. Тепловой служит для защиты от длительной перегрузки. Ток нагревает биметаллическую пластинку, она изгибается и размыкает цепь. Электромагнитный элемент срабатывает от кратковременного импульса тока при коротком замыкании. Он представляет собой соленоид, который втягивает в себя сердечник и, опять же, разрывает цепь. Обе эти системы прекрасно работают на постоянном токе.

Он представляет собой соленоид, который втягивает в себя сердечник и, опять же, разрывает цепь. Обе эти системы прекрасно работают на постоянном токе.

источник картинки: выключатель-автоматический.рф

Дополнения от Bronx и AndrewN:

Магнитный расцепитель срабатывает по амплитудному значению тока, то есть в 1,4 раза больше действующего. На постоянном токе его ток срабатывания будет в 1,4 раза выше.

Дугу постоянного тока сложнее погасить, так что при коротком замыкании увеличится время разрыва цепи и ускорится износ автомата. Существуют специальные автоматы, рассчитанные на работу с постоянным током.

Помимо автоматов, в щитке есть устройство защитного отключения (УЗО). Его цель — обнаруживать утечку тока из сети на землю, например при касании человеком токоведущих частей. УЗО измеряет силу тока в двух проводниках, проходящих через него. Если в нагрузку втекает такой же ток, что и вытекает — всё в порядке, утечки нет. Если же токи не равны, УЗО бьёт тревогу и разрывает цепь.

Если же токи не равны, УЗО бьёт тревогу и разрывает цепь.

Чувствительный элемент УЗО — дифференциальный трансформатор. У такого трансформатора две первичные обмотки, включенные в противоположных направлениях. Если токи равны, их магнитные поля компенсируют друг друга и на выходе сигнала нет. Если токи не скомпенсированы, на выходе сигнальной обмотки появляется напряжение, на которое реагирует схема УЗО. На постоянном токе трансформатор работать не будет, и УЗО окажется бесполезным.

Неважно, какой у вас электросчетчик — старый механический или новый электронный — работать он не будет. Механический счетчик представляет собой электродвигатель, где ротором служит металлический диск, а статор содержит две обмотки. Одна обмотка включена последовательно с нагрузкой и измеряет ток, вторая включена параллельно и измеряет напряжение. Таким образом, чем больше потребляемая мощность, тем быстрее крутится диск. Работа такого счетчика основана на явлении электромагнитной индукции, и при постоянном токе в обмотках диск останется неподвижен.

Электронный счетчик устроен по-другому. Он напрямую измеряет напряжение (через резистивный делитель) и ток (при помощи шунта или датчика Холла), оцифровывает их, а затем микропроцессор пересчитывает полученные данные в киловатт-часы. В принципе, ничто не мешает такой схеме работать с постоянным током, но во всех бытовых счетчиках постоянная составляющая программно отфильтровывается и на показания не влияет. Счетчики постоянного тока существуют в природе, их ставят, например, на электровозы, но в квартирном щитке вы такой не найдёте.

Ну и ладно, не хватало ещё платить за всё это безобразие! Идём дальше по цепи и смотрим, какие электроприборы могут нам встретиться.

Тут всё прекрасно. Электронагреватель — это чисто резистивная нагрузка, а тепловое действие тока не зависит от его формы и направления. Электроплиты, чайники, кипятильники, утюги и паяльники будут работать на постоянном токе точно так же, как и на переменном. Биметаллические терморегуляторы (как, например, в утюге) тоже будут функционировать правильно.

Старая добрая лампочка Ильича на постоянном токе чувствует себя не хуже, чем на переменном. Даже лучше: не будет пульсаций света, лампа не будет гудеть. На переменном токе лампочка может гудеть из-за того, что спираль (особенно, если она провисла) работает как электромагнит, сжимаясь и растягиваясь дважды за период. При питании постоянным током этого неприятного явления не будет.

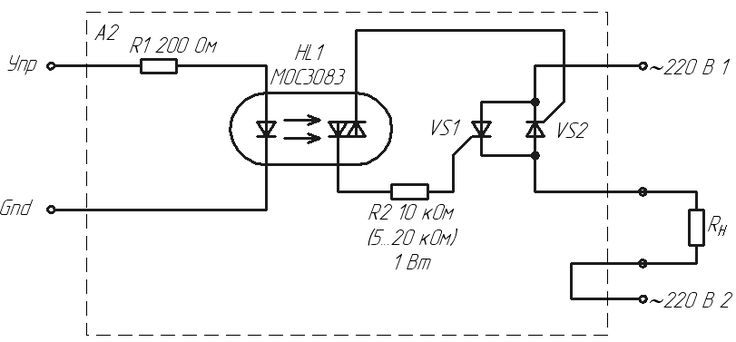

Однако если у вас установлены регуляторы яркости (диммеры), то они работать перестанут. Ключевым элементом диммера является тиристор — полупроводниковый прибор, который открывается и начинает пропускать ток в момент подачи управляющего импульса. Закрывается тиристор, когда ток через него прекращает течь. При питании тиристора переменным током он будет закрываться при каждом переходе тока через ноль. Подавая управляющий импульс в разное время относительно этого перехода, можно менять время, в течение которого тиристор будет открыт, а значит, и мощность в нагрузке. Именно так и работает диммер.

Именно так и работает диммер.

При питании постоянным током тиристор не сможет закрыться, и лампа всегда будет гореть на 100% мощности. А возможно, управляющая схема не сможет «поймать» переход сетевого напряжения через ноль и не подаст импульс для открытия тиристора. Тогда лампа не загорится совсем. В любом случае, диммер будет бесполезен.

Люминесцентную лампу нельзя включать напрямую в сеть, для нормальной работы ей нужен пуско-регулирующий аппарат (ПРА). В простейшем случае он состоит из трёх деталей: стартёра, дросселя и конденсатора. Последний нужен не самой лампе, а остальным потребителям в сети, так как он улучшает коэффициент мощности и фильтрует помехи, создаваемые лампой. Стартёр — это неоновая лампочка, один из электродов которой при нагреве изгибается и касается второго электрода. Дроссель — большая катушка индуктивности, включенная последовательно с лампой:

Штатно всё это работает так: при включении зажигается разряд в стартёре, его контакты нагреваются и замыкаются между собой. Ток течёт через нити накала лампы, отчего те разогреваются и начинают испускать электроны. В это время стартёр остывает и размыкает цепь. Ток резко падает, и за счет самоиндукции на дросселе появляется импульс высокого напряжения. Этот импульс зажигает разряд в лампе, и дальше он горит самостоятельно. Дроссель теперь ограничивает ток разряда, работая как добавочное сопротивление.

Ток течёт через нити накала лампы, отчего те разогреваются и начинают испускать электроны. В это время стартёр остывает и размыкает цепь. Ток резко падает, и за счет самоиндукции на дросселе появляется импульс высокого напряжения. Этот импульс зажигает разряд в лампе, и дальше он горит самостоятельно. Дроссель теперь ограничивает ток разряда, работая как добавочное сопротивление.

Что же будет на постоянном токе? Стартёр сработает, лампа зажжётся как положено, но вот дальше всё пойдёт наперекосяк. В цепи постоянного тока у дросселя не будет индуктивного сопротивления (только активное сопротивление проводов, а оно мало), а значит, он больше не сможет ограничивать ток. Чем выше ток разряда, тем сильнее ионизируется газ в лампе, сопротивление падает, и ток растёт ещё сильнее. Процесс будет развиваться лавинообразно и закончится взрывом лампы.

Электромагнитные ПРА просты, но не лишены недостатков. У них низкий КПД, дроссель громоздкий и тяжелый, гудит и нагревается, лампа загорается с диким миганием, а потом мерцает с частотой 100 Гц. Всех этих недостатков лишен электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА). Как он работает? Если посмотреть схемы различных ЭПРА, можно заметить общий принцип. Напряжение сети выпрямляется (преобразуется в постоянное), затем генератор на транзисторах или микросхеме вырабатывает переменное напряжение высокой частоты (десятки кГц), которое питает лампу. В дорогих ЭПРА есть схемы разогрева нитей и плавного запуска, которые продлевают срок службы лампы.

Всех этих недостатков лишен электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА). Как он работает? Если посмотреть схемы различных ЭПРА, можно заметить общий принцип. Напряжение сети выпрямляется (преобразуется в постоянное), затем генератор на транзисторах или микросхеме вырабатывает переменное напряжение высокой частоты (десятки кГц), которое питает лампу. В дорогих ЭПРА есть схемы разогрева нитей и плавного запуска, которые продлевают срок службы лампы.

источник картинки: aliexpress.com

Схожую схемотехнику имеют как блоки для линейных ламп, так и компактные «энергосберегайки», которые вкручиваются в обычный патрон. Поскольку на входе ЭПРА стоит выпрямитель, можно питать всю схему постоянным напряжением.

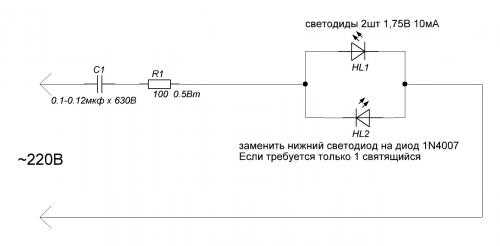

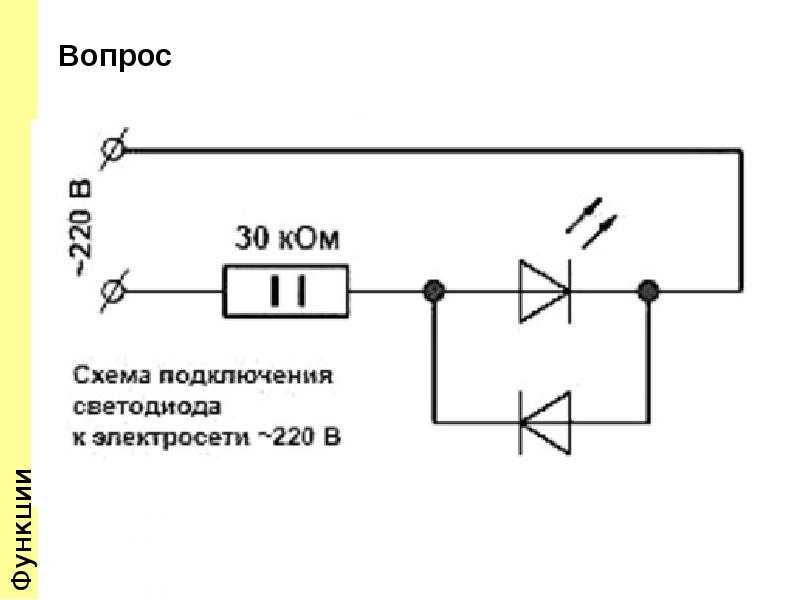

Светодиод требует для работы небольшое постоянное напряжение (около 3.5 В, обычно соединяют несколько диодов последовательно) и ограничитель тока. Схемы светодиодных ламп весьма разнообразны, от простых до довольно сложных.

Самое простое — последовательно со светодиодами поставить гасящий резистор. На нём упадёт лишнее напряжение, он же будет ограничивать ток. Такая схема имеет чудовищно низкий КПД, поэтому на практике вместо резистора ставят гасящий конденсатор. Он также обладает сопротивлением (для переменного тока), но на нём не рассеивается тепловая мощность. По такой схеме собраны самые дешёвые лампы. Светодиоды в них мерцают с частотой 100 Гц. На постоянном токе такая лампа работать не будет, так как для постоянного тока конденсатор имеет бесконечное сопротивление.

На нём упадёт лишнее напряжение, он же будет ограничивать ток. Такая схема имеет чудовищно низкий КПД, поэтому на практике вместо резистора ставят гасящий конденсатор. Он также обладает сопротивлением (для переменного тока), но на нём не рассеивается тепловая мощность. По такой схеме собраны самые дешёвые лампы. Светодиоды в них мерцают с частотой 100 Гц. На постоянном токе такая лампа работать не будет, так как для постоянного тока конденсатор имеет бесконечное сопротивление.

источник картинки: bigclive.com

Более дорогие лампы устроены сложнее, очень похоже на ЭПРА для люминесцентных ламп. Источник питания в них содержит высокочастотный импульсный стабилизатор, который питается выпрямленным сетевым напряжением. Как и в случае с ЭПРА, схема будет нормально работать, если подать на неё постоянное напряжение.

источник картинки: powerelectronictips.com

Универсальный коллекторный двигатель (УКД) состоит из неподвижного статора и ротора, который вращается внутри. Статор имеет одну обмотку, а ротор сразу несколько. Роторные обмотки подключаются через коллектор — цилиндр с контактами, по которому скользят угольные щётки. Взаимодействие магнитных полей статора и ротора заставляет ротор поворачиваться. Коллектор устроен так, что всё время включает ту из обмоток, которая находится перпендикулярно обмотке статора — для неё вращающий момент будет максимальным.

Статор имеет одну обмотку, а ротор сразу несколько. Роторные обмотки подключаются через коллектор — цилиндр с контактами, по которому скользят угольные щётки. Взаимодействие магнитных полей статора и ротора заставляет ротор поворачиваться. Коллектор устроен так, что всё время включает ту из обмоток, которая находится перпендикулярно обмотке статора — для неё вращающий момент будет максимальным.

Такой двигатель может работать при питании как переменным, так и постоянным током. Собственно, поэтому он и называется «универсальным». При смене полярности одновременно меняется направление магнитного поля и в статоре, и в роторе, в результате двигатель продолжает вращаться в ту же сторону. На постоянном токе УКД развивает даже больший момент, чем на переменном, за счет отсутствия индуктивного сопротивления обмоток. Универсальные коллекторные двигатели применяются там, где нужно получить большую мощность при малых габаритах. В бытовой технике УКД стоят в стиральных машинах, пылесосах, фенах, блендерах, миксерах, мясорубках, а также в электроинструментах. Все эти приборы продолжат работать, если напряжение в розетке внезапно «выпрямится».

Все эти приборы продолжат работать, если напряжение в розетке внезапно «выпрямится».

У синхронного двигателя в статоре несколько обмоток, которые создают вращающееся магнитное поле. Ротор содержит постоянный магнит либо обмотку, питаемую постоянным током. Магнитное поле статора сцепляется с полем ротора и вращает его за собой. Особенностью такого двигателя является то, что частота его вращения зависит только от частоты питающего тока. На постоянном токе, очевидно, такой двигатель будет вращаться с нулевой частотой, то есть остановится.

В быту применяются маломощные синхронные двигатели там, где нужно поддерживать строго постоянную частоту вращения. В основном, это электромеханические часы и таймеры. Также синхронными являются двигатель вращения тарелки в СВЧ-печи и двигатель сливного насоса в стиральной машине.

Асинхронный двигатель похож своим устройством на синхронный. В нем также статор имеет несколько обмоток и создаёт вращающееся поле. Но обмотка ротора никуда не подключена и замкнута накоротко. Ток в ней создаётся за счет явления электромагнитной индукции в переменном поле статора. Этот ток создаёт своё магнитное поле, которое взаимодействует с вращающимся полем статора и заставляет ротор вращаться.

В нем также статор имеет несколько обмоток и создаёт вращающееся поле. Но обмотка ротора никуда не подключена и замкнута накоротко. Ток в ней создаётся за счет явления электромагнитной индукции в переменном поле статора. Этот ток создаёт своё магнитное поле, которое взаимодействует с вращающимся полем статора и заставляет ротор вращаться.

Асинхронные двигатели отличаются низким уровнем шума и большим ресурсом из-за отсутствия трущихся щёток. Их можно встретить в холодильниках, кондиционерах и вентиляторах. При питании постоянным током магнитное поле статора вращаться не будет. Также не возникнет ток в короткозамкнутом роторе. Двигатель останется неподвижен, а обмотка будет просто нагреваться, как обычный кусок провода.

Строго говоря, это не отдельный тип двигателя, а способ управления им. Сам двигатель может быть синхронным или асинхронным. Главная особенность в том, что напряжения на обмотках формируются управляющей схемой по сигналу с датчика положения ротора. Это позволяет регулировать скорость и крутящий момент в широких диапазонах, ограничивать пусковые токи и даёт кучу возможностей, вроде стабилизации частоты вращения. Вот пара хороших статей, объясняющих всю эту магию:

Это позволяет регулировать скорость и крутящий момент в широких диапазонах, ограничивать пусковые токи и даёт кучу возможностей, вроде стабилизации частоты вращения. Вот пара хороших статей, объясняющих всю эту магию:

Раз

Два

Вентильные двигатели всё шире используются в бытовой технике: в стиральных машинах, холодильниках, кондиционерах, пылесосах. Обычно такую технику можно узнать по прилагательному «инверторный» в рекламе. Вентильный двигатель безразличен к форме питающего напряжения. Напряжение сети первым делом выпрямляется, а затем управляющий блок «лепит» из него несколько разных синусоид (обычно три) для питания обмоток мотора. Естественно, такая система будет спокойно работать на постоянном токе.

Трансформатор состоит из нескольких обмоток, связанных общим магнитопроводом. Переменный ток в одной обмотке (первичной) порождает индукционные токи во всех остальных обмотках (вторичных). Ключевая особенность трансформатора, ради которой его обычно и используют, в том, что напряжения на обмотках соотносятся так же, как количество витков в этих обмотках. Если в первичной обмотке намотать 1000 витков, а во вторичной — 100, такой трансформатор будет понижать напряжение в 10 раз. Если включить его наоборот — в 10 раз повышать. Очень просто и удобно.

Ключевая особенность трансформатора, ради которой его обычно и используют, в том, что напряжения на обмотках соотносятся так же, как количество витков в этих обмотках. Если в первичной обмотке намотать 1000 витков, а во вторичной — 100, такой трансформатор будет понижать напряжение в 10 раз. Если включить его наоборот — в 10 раз повышать. Очень просто и удобно.

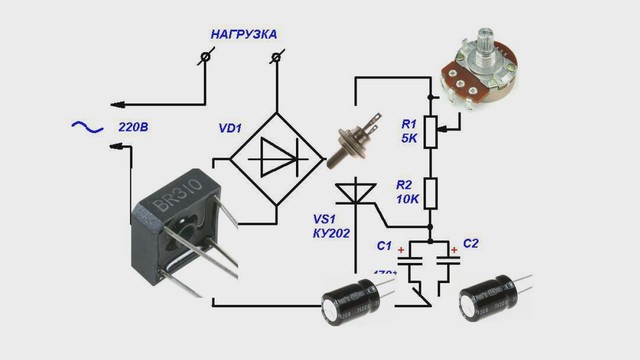

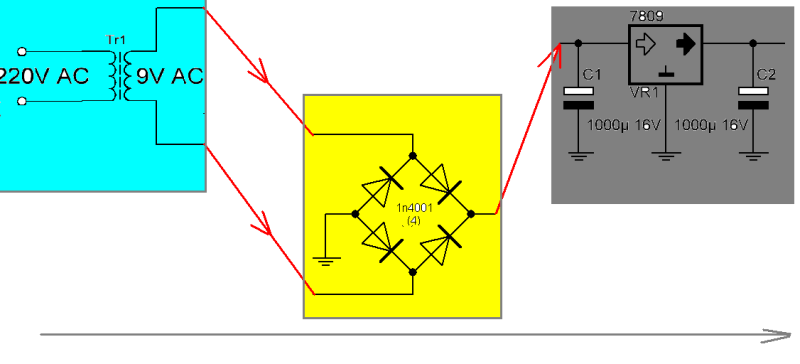

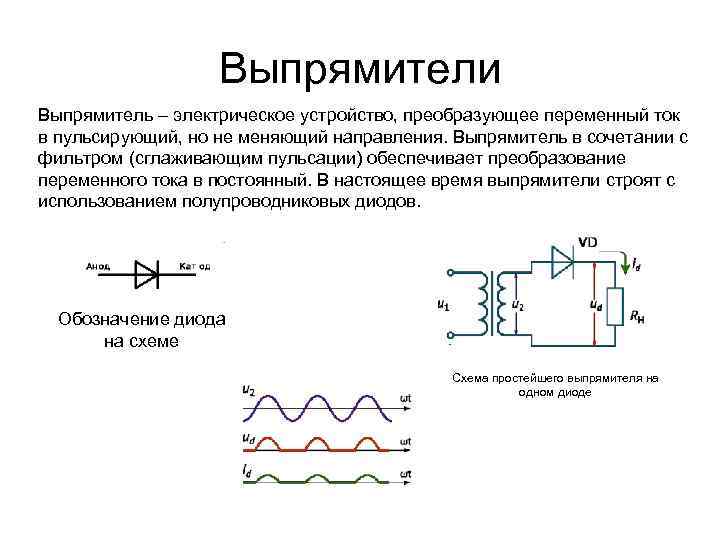

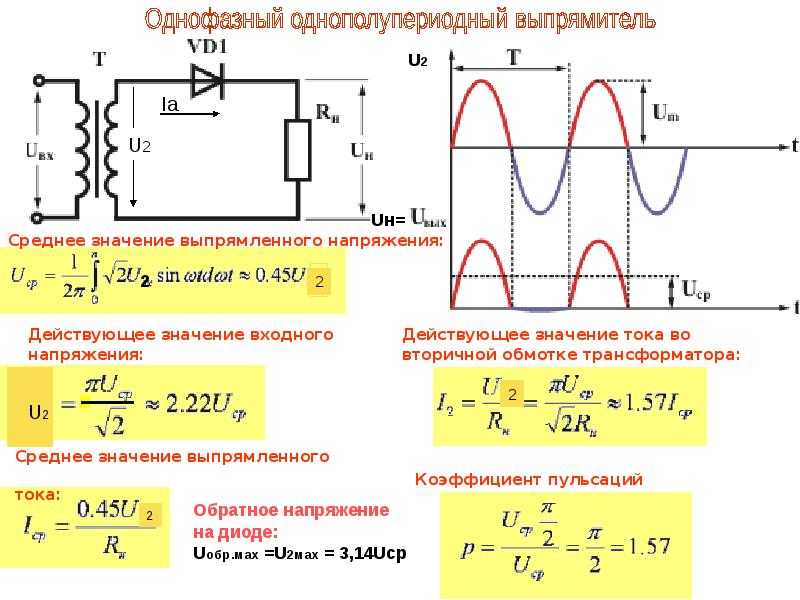

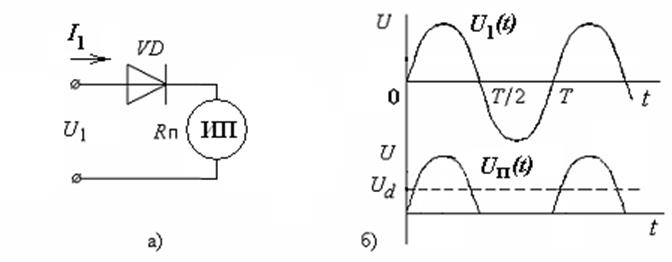

В линейном блоке питания напряжение сети понижается (или повышается, если надо) до необходимого уровня при помощи трансформатора. Далее стоит выпрямитель, который преобразует переменное напряжение в постоянное, и фильтр, сглаживающий пульсации. Затем может идти стабилизатор, который поддерживает неизменным выходное напряжение.

Линейные блоки питания постепенно вытесняются импульсными, но первые работают ещё много где. В микроволновке, если она не «инверторная», есть мощный трансформатор, который повшает сетевые 220 В до нескольких киловольт, необходимых для работы магнетрона. От трансформаторов питается управляющая электроника в стиральных машинах, кухонных плитах и кондиционерах. Трансформаторные блоки питания используются в аудиоаппаратуре и дешёвых зарядных устройствах.

Трансформаторные блоки питания используются в аудиоаппаратуре и дешёвых зарядных устройствах.

Что случится с трансформатором, если его включить в сеть постоянного тока? Во-первых, на вторичных обмотках напряжение не появится, так как электромагнитная индукция возникает лишь при изменении тока. Во-вторых, обмотка не будет обладать индуктивным сопротивлением, а значит, через неё потечёт гораздо больший ток, чем рассчитано. Трансформатор будет перегреваться и довольно быстро сгорит.

Чем выше частота переменного тока, тем эффективнее работает трансформатор (в разумных пределах, конечно). Если использовать частоту в несколько десятков килогерц вместо сетевых 50 Гц, можно прилично уменьшить габариты трансформаторов при той же передаваемой мощности. Эта идея лежит в основе импульсных блоков питания. Работает такой блок следующим образом: напряжение сети выпрямляется, полученное постоянное напряжение питает транзисторный генератор, который даёт снова переменное напряжение, но уже высокой частоты. Его теперь можно понижать или повышать трансформатором, выпрямлять и подавать в нагрузку.

Его теперь можно понижать или повышать трансформатором, выпрямлять и подавать в нагрузку.

По такой схеме сейчас питается подавляющее большинство электроники: компьютеры, мониторы, телевизоры, зарядные устройства для ноутбуков, телефонов и прочих гаджетов. Поскольку входное напряжение первым делом выпрямляется, импульсный блок питания должен без проблем работать на постоянном токе. Но есть пара моментов, которые могут всё испортить.

Во-первых, напряжение после выпрямителя равно почти амплитудному значению переменного напряжения. То есть для ~220 В на входе выпрямитель даст 311 B. Мы же по условию подаём постоянное напряжение 220 В, что на 30% ниже. Это скорее всего не вызовет проблем, потому что современные блоки питания могут работать в широком диапазоне напряжений, обычно от 100 до 250 В.

Во-вторых, выпрямитель состоит из четырёх диодов, которые работают парами: одна пара на положительной полуволне тока, другая — на отрицательной. Таким образом, каждый диод пропускает ток лишь половину времени. Если мы подадим на выпрямитель постоянное напряжение, одна пара диодов будет открыта всегда, и на них будет рессеиваться двойная мощность. Если диоды не имеют двойного запаса по току, они могут сгореть. Но это не слишком большая беда: можно просто выкинуть выпрямитель и подавать постоянное напряжение сразу после него.

Если мы подадим на выпрямитель постоянное напряжение, одна пара диодов будет открыта всегда, и на них будет рессеиваться двойная мощность. Если диоды не имеют двойного запаса по току, они могут сгореть. Но это не слишком большая беда: можно просто выкинуть выпрямитель и подавать постоянное напряжение сразу после него.

После того, как вы потушили несколько возгораний и сгребли в кучу испорченные приборы, настало время подвести итоги. Переход на постоянный ток переживёт либо старая и простая техника (лампы накаливания, нагреватели, коллекторные моторы с механическим управлением) либо, наоборот, самая современная (с импульсными блоками питания и инверторными моторами).

К счастью, описанный сценарий вряд ли осуществится на практике, если не рассматривать возможность специально организованной диверсии. Ни при какой возможной аварии в энергосети переменное напряжение не станет вдруг постоянным. Правда, при возможных авариях случаются иные нехорошие вещи, но это уже совсем другая история. Берегите себя и делайте бэкапы.

Берегите себя и делайте бэкапы.

Примеры использования трансформаторов тока в различных приложениях

Уважаемые господа разработчики, как Вы понимаете, можно приводить огромную массу примеров применения трансформаторов тока, но мы остановимся только на некоторых, не связанных с измерением параметров электрических сетей для функций коммерческого учета. Моя задача постараться донести общий подход к решению практических задач, переодически возникающих при разработке новых приборов или контроле за состоянием переферийных устройств. Все остальное — доделает полет мысли разработчика, а я никоем образом не хочу вводить ограничения и навязывать свое мнение в вопросах выбора. Со своей стороны я постараюсь продолжать публиковать интересные решения для общего обозрения, так что делитесь проблемами и решениями. Итак начнем:

1. Индикация включенной нагрузки

Достаточно часто, возникает необходимость дистанционного контроля за работой различных энергопотребляющих устройств. Например работа ТЭНов. Как правило, в силовую цепь нагревателей помещают спец. защитные отключатели (например биметаллические), которые срабатывают при достижении аварийной температуры. Как узнать — греет ТЭН или нет? Можно пощупать пальцем — вскочил волдырь, значит греет, холодный — либо перегорел, либо включилась защита. А есть более безопасный вариант? Конечно! В цепь питания такого ТЭНа включим трансформатор тока и будем внимательно наблюдать за его работой. Если по первичке трансформатора течет ток — он будет стараться выдать и вторичный ток, который можно использовать, например засветить светодиод или подключить стрелочный индикатор или вообще — передать в контроллер, который будет принимать решения.

Как правило, в силовую цепь нагревателей помещают спец. защитные отключатели (например биметаллические), которые срабатывают при достижении аварийной температуры. Как узнать — греет ТЭН или нет? Можно пощупать пальцем — вскочил волдырь, значит греет, холодный — либо перегорел, либо включилась защита. А есть более безопасный вариант? Конечно! В цепь питания такого ТЭНа включим трансформатор тока и будем внимательно наблюдать за его работой. Если по первичке трансформатора течет ток — он будет стараться выдать и вторичный ток, который можно использовать, например засветить светодиод или подключить стрелочный индикатор или вообще — передать в контроллер, который будет принимать решения.

1.1. Используем светодиод.

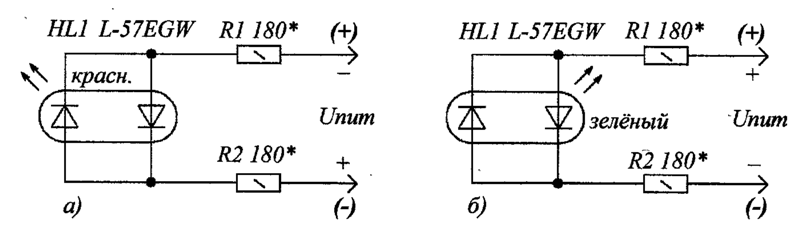

Как Вы знаете, для того, что-бы светодиод светился, на него надо подать ток, чем ток больше — тем ярче светится светодиод, но тем более короткую жизнь он проживает. Обычно величину этого тока принимаю равным 5-10мА, для ярких соответственно 2-5мА. При этом они живут очень долго и счастливо. С учетом того, что светодиод работает на постоянном токе, а трансформатор этого категорически не любит — выходной ток трансформатора мы будем выпрямлять. Можно конечно включить встречно 2 светодиода — один горит на одной полуволне, второй на другой. Это выход, но напряжение стабилизации светодиодов немного разнится от экземпляра к экземпляру, поэтому мы имеем несимметричную нагрузку, а это нехорошо для трансформатора. В принципе, некоторый перекос он прощает, но если просто повесить на выход тр-ра один светодиод, то придется наблюдать за его слабеньким свечением.

С учетом того, что светодиод работает на постоянном токе, а трансформатор этого категорически не любит — выходной ток трансформатора мы будем выпрямлять. Можно конечно включить встречно 2 светодиода — один горит на одной полуволне, второй на другой. Это выход, но напряжение стабилизации светодиодов немного разнится от экземпляра к экземпляру, поэтому мы имеем несимметричную нагрузку, а это нехорошо для трансформатора. В принципе, некоторый перекос он прощает, но если просто повесить на выход тр-ра один светодиод, то придется наблюдать за его слабеньким свечением.

Почему слабеньким? Да потому, что работая на одну полуволну, сердечник трансформатора постепенно намагнитится до режима насыщения и трансформатор перестанет правильно работать. Идеальный выход — включить на выходе трансформатора диодный мостик, например на КД522 (LL4148), стоит копейки, а пользу для трансформатора приносит громадную. Если на выход моста включить еще и конденсатор — то и нагрузка начнет ощущать себя поспокойней. Итак мы имеем трансформатор, диодный мост и конденсатор. Включим на выход моста красный светодиод. А для того, что бы он светился правильно — займемся предварительным расчетом и выбором трансформатора.

Итак мы имеем трансформатор, диодный мост и конденсатор. Включим на выход моста красный светодиод. А для того, что бы он светился правильно — займемся предварительным расчетом и выбором трансформатора.

Для того, чтобы в нагрузку потек ток, трансформатор в нашем примере должен развить на выходе некоторую ЭДС (для преодоления напряжения открывания диодов моста и светодиода). Считаем эту ЭДС: падение напряжения на диоде LL4148 можно принять за 0.9в ( они слабенькие, падение напряжения при хорошем токе побольше чем 0.6в.), их у нас работает по 2 в каждой полуволне, на красном светодиоде — 1.7в. Итого имеем 0.9*2+1,7=3.5в.

Т.е. трансформатор должен уметь развивать на выходе ЭДС значительно больше 3.5 в. Теперь считаем ток на входе: Если на выходе нам нужно 5 мА, то при коэфф. трансформации 1:3000, первичный ток должен быть 5мА*3000=15А. Смотрим сколько нам надо: например ТЭН имеет мощность 1 кВт, т.е. ток = 1000Вт/220в=4.8А. А нам надо 15А! Что делать? Все просто — 15А/4.8А=3, т. е., нам надо трижды просунуть через центральное отверстие токоведущий проводник и мы получим практически искомую величину — 15А, которая нам и нужна. (т.е. получить фактический коэфф. трансформации 3:3000). Итак, ищем трансформатор, который может выдать на выходе ЭДС не менее 3.5в, при этом не уйти в насыщение при 15А на входе, а не вдаваясь в подробности — ищите с запасом в 2-3 раза.

е., нам надо трижды просунуть через центральное отверстие токоведущий проводник и мы получим практически искомую величину — 15А, которая нам и нужна. (т.е. получить фактический коэфф. трансформации 3:3000). Итак, ищем трансформатор, который может выдать на выходе ЭДС не менее 3.5в, при этом не уйти в насыщение при 15А на входе, а не вдаваясь в подробности — ищите с запасом в 2-3 раза.

С учетом того, что нам надо просунуть аж 3 витка — ищем трансформатор с подходящим отверстием. Возьмем например Т10-110А-90-З/0 (см фото). Он имеет ЭДС не менее 10В, и что самое для нас главное — огромное отверстие (11мм), в которое легко просунем 3 витка сетевого провода (внимание-только один провод из двух, идущих на ТЭН!).

Проверим: сопр. обмотки у Т10-110А-90-З/0=190 Ом. При токе 5 мА, на обмотку придется 5мА*190 Ом=0,95в. Да еще 3.5в на нагрузке, итого имеем 3.5+0,95=4.45в. что меньше 10в. А это значит что все работает! Если отв. не нужно такое большое, например мотаем 3 витка проводом ПЭТВ2-1. 05 и запаиваем его в плату (см примеры монтажа на печ. плату), то можно выбрать трансформатор поменьше и подешевле.

05 и запаиваем его в плату (см примеры монтажа на печ. плату), то можно выбрать трансформатор поменьше и подешевле.

А что, если мы проверяем работу ТЭНа аж на 10 кВт? Коротко считаем: 10кВт/220в=48А. А надо всего 15А! Значит на сетодиод пойдет аж 16мА! Либо мы с этим миримся, либо надо отвести лишний ток от светодиода. Как это сделать? Поставим резистивный шунт параллельно светодиоду. Посчитаем шунт? Итак мы имеем 1.7в на нагрузке, и при этом лишний ток 11мА (5 мА съедает светодиод). Считаем 1.7в/11мА=0,15кОм. Ближайший 150 Ом. Считаем мощность = 1,7в*11мА=19мВт. Значит резистор ставим любой (берем обычный 0.125Вт). С учетом того, что особая точность нам не нужна (не измеряем, а просто светим), на этом расчет остановим.

1.2 Стрелочный индикатор

Ход рассуждений абсолютно такой-же как и при выборе светодиода, но считать надо поточнее и ввести элемент для калибровки (все-таки какой-никакой, а измеритель).

Итак мы имеем все тот-же мост на выходе трансформатора и стрелочный прибор. С учетом того, что стрелочный прибор обладает большой инерционностью, большой конденсатор ему не требуется, но, что-бы убрать всякие переходные процессы, лучше все-же небольшой конденсатор (0.1-0.22 мкФ) поставить. Итак, например, мы имеем полное отклонение стрелки на 100 мкА, сопротивление обмотки 1600 Ом. (первая цифра пишется у прибора на циферблате, вторую можно получить померив сопр. прибора омметром). Считаем падение напряжения на приборе при полном отклонении стрелки: 100мкА*1600ом=160мв. Добавим к этому падение напряжения на мосте 1.6в, итого трансформатор ищем с ЭДС более 1,8в. Например Т04-90А-110-К/0 (см фото) или Т04-90А-110-Т/0 (см фото)

С учетом того, что стрелочный прибор обладает большой инерционностью, большой конденсатор ему не требуется, но, что-бы убрать всякие переходные процессы, лучше все-же небольшой конденсатор (0.1-0.22 мкФ) поставить. Итак, например, мы имеем полное отклонение стрелки на 100 мкА, сопротивление обмотки 1600 Ом. (первая цифра пишется у прибора на циферблате, вторую можно получить померив сопр. прибора омметром). Считаем падение напряжения на приборе при полном отклонении стрелки: 100мкА*1600ом=160мв. Добавим к этому падение напряжения на мосте 1.6в, итого трансформатор ищем с ЭДС более 1,8в. Например Т04-90А-110-К/0 (см фото) или Т04-90А-110-Т/0 (см фото)

Для случая ТЭНа=1кВт (см выше) имеем на выходе трансформатора 4.8А/3000=1,6мА. Стрелочный прибор зашкаливает на 0.1 мА. Значит лишние 1.5мА надо увести в шунт. Считаем 160мв/1.5мА=107 ом. Т.е. в теории, зашунтировав прибор резистором 107 ом мы получим полное отклонение стрелки при мощности нагрузки 1 кВт. А что будет, если мы поставим резистор 130 ом? А это значит, что ток через стрелочный прибор будет больше максимального и его зашкалит. Что-бы этого не случилось, мы включим последовательно с прибором (внимание не с шунтом!) подстроечный резистор, которым и ограничем ток. Расчет подстроечного резистора: Итак, если мы ставим шунт 130 ом, при прохождении через него тока 1.5 мА, падение напряжения составит 13ом*1.5мА=195 мВ. Считам нужное сопротивление в цепи стрелочного прибора: 195мв/0,1мА=1950ом. Сопротивление катушки 1600ом, 1950ом-1600ом=350ом. Значит, в теории, нам не хватает сопротивления 350ом для того, что бы все замечательно работало. Берем подстроечный резистор 470ом, которым мы легко сможем выставить показание стрелочного прибора в максимум при максимальной мощности (т.к. откалибровать стрелочный прибор по максимальному току в первичке). Что нам собственно и требовалось.

Что-бы этого не случилось, мы включим последовательно с прибором (внимание не с шунтом!) подстроечный резистор, которым и ограничем ток. Расчет подстроечного резистора: Итак, если мы ставим шунт 130 ом, при прохождении через него тока 1.5 мА, падение напряжения составит 13ом*1.5мА=195 мВ. Считам нужное сопротивление в цепи стрелочного прибора: 195мв/0,1мА=1950ом. Сопротивление катушки 1600ом, 1950ом-1600ом=350ом. Значит, в теории, нам не хватает сопротивления 350ом для того, что бы все замечательно работало. Берем подстроечный резистор 470ом, которым мы легко сможем выставить показание стрелочного прибора в максимум при максимальной мощности (т.к. откалибровать стрелочный прибор по максимальному току в первичке). Что нам собственно и требовалось.

1.3 Передача информации в контроллер или исполнительное устройство.

Все абсолютно так-же как и выше. Единственно, надо решить — мы контролируем форму тока и принимаем решения, или нам не важно как этот ток течет, главное — поймать что его слишком много или слишком мало. В первом случае ставим АЦП, во втором — триггер шмитта, компаратор, или, если работать по принципу есть/нет, то просто логический вход. Наша задача — получиь напряжение заданной величины при заданном входном токе. Рассмотрим это на примере работы того-же ТЭНа 1кВт. Наша задача среагировать на защитное отключение ТЭНа при аварийном отключении ТЭНа внешним размыкателем, например биметаллическим при перегреве.

В первом случае ставим АЦП, во втором — триггер шмитта, компаратор, или, если работать по принципу есть/нет, то просто логический вход. Наша задача — получиь напряжение заданной величины при заданном входном токе. Рассмотрим это на примере работы того-же ТЭНа 1кВт. Наша задача среагировать на защитное отключение ТЭНа при аварийном отключении ТЭНа внешним размыкателем, например биметаллическим при перегреве.

Используем PIC16F630 имеющий в своем составе компаратор (встроенное опорное по 24 уровням). С учетом того, что при включении нагрузки может проходить мощный пусковой ток, надо ограничить возможность трансформатора выдавать напряжение на м.сх. более напряж. питания м.сх., для этой цели достаточно защитить вход м.сх. стабилитроном. В данном примере предлагаю заменить стабилитрон копеечным диодом LL4148 с прямым включением и не переживать за сохранность микросхемы (весь ток диод заберет на себя и больше 1 в. ну никак не пропустит). С учетом того, что диод реально начнет влиять на измерительную цепь уже на 0. 2-0.3в надо ограничиться этим уровнем при измерении, хотя для контроля до 0.6в все будет достаточно корректно.

2-0.3в надо ограничиться этим уровнем при измерении, хотя для контроля до 0.6в все будет достаточно корректно.

Далее, по уже знакомому пути, считаем величину нагрузочного резистора: Считаем ток: 4.8А/3000=1.6мА. Примем величину опорного напряжения = 2/24 напр. питания или (при 5в) = 5/24*2=0,41в.Принимаем, что если напряж. на входе компаратора более 0,41в, считаем что ТЭН включен, менее — выключен. Примем, что при 1 кВт нагрузки, на входе компаратора должно быть не менее 0,5в.( т.е. больше 0.41в) Значит: 0.5в/1,6мА=0,3125 кОм. Выбираем ближайший резистор = 330 Ом. Рассуждения по поводу выбора трансформатора уже приводились выше, повторяться не будем.

Как это реализовано можно посмотреть на фото контроллера управления температурой сушильного шкафа (справа, между реле, виден трансформатор Т04-90А-25-Т/25К-18, слева сетевой трансформатор питания ТТН3):

Вид снизу на контроллер, трансформатор Т04-90А-25-Т/25К-18 впаян в разрыв токоведущей шины (широкая шина справа), под трансформатором расположен диодный мост, нагрузочный резистор и сглаживающий конденсатор (стабилитрон пока не установлен), слева PIC16F630.

Если взять резистор сопротивлением побольше расчетного, в этом случае можно снизить требования по емкости сглаживающего конденсатора. В данном примере совсем не обязательно проверять, что нагрузка именно 1 кВт. Она либо есть, либо ее нет. Так что, если контроллер увидит нагрузку не 1 кВт,а 100Вт, это никого не обидит, лишний ток заберет на себя защитный диод, в общем все довольны. Однако, если взять за основу данную схему, то можно обеспечить дистанционный контроль не только за состоянием нагрузки (включена/выключена), но и, например, за количеством перегоревших ламп в подъезде или складе и т.д., т.е. контролировать подключенную мощность.

2. Простейшие защиты электродвигателей

Защиты бывают разные, но мы остановимся на защите от холостого хода (актуально для погружных насосов и насосных станций) и защите от перегрузки (например эл. двигатель открывания ворот). Все остальные применения будут находится между этими вариантами.

2.1. Защита от холостого хода.

Наша задача отключить исполнительное устройство в том случае, если в процессе работы произошло снижение тока потребления ниже заданной величины. Рассмотрим как это сделать. Если мы поставим в разрыв токоведущей шины токовый трансформатор, то, при протекании тока, на его выходе будет создаваться ЭДС, пропорциональная протекающему току. Достаточно эту ЭДС выпрямить, сгладить и передать на исполнительное устройство. Как только ЭДС снизится ниже определенного порога — исполнительное устройство выключится, отключив эл. двигатель. Идея понятна? Идем дальше.

Рассмотрим как это сделать. Если мы поставим в разрыв токоведущей шины токовый трансформатор, то, при протекании тока, на его выходе будет создаваться ЭДС, пропорциональная протекающему току. Достаточно эту ЭДС выпрямить, сгладить и передать на исполнительное устройство. Как только ЭДС снизится ниже определенного порога — исполнительное устройство выключится, отключив эл. двигатель. Идея понятна? Идем дальше.

Раз мы имеем на выходе напряжение, что у нас работает от напряжения и не хочет при этом потреблять ток? Конечно полевой транзистор. Как его заставить коммутировать нагрузку при переменном токе? Тоже не проблема — включить его в диагональ моста. Транзистор открыт — мост закорочен, ток через мост идет. Транзистор закрыт — ток через мост не течет, нагрузка отключена. Если в качестве нагрузки включить обмотку реле магн. пускателя — можно управлять двигателем насоса. Ток течет через насос, транзистор открыт, пускатель под напряжением, ток снизился — напряжение снизилось, транзистор закрылся, пускатель выключился, ток упал до нуля, насос выключен. Запуск только вручную (кнопка параллельно мосту) шунтированием моста. Ток потек, транзистор открылся и шунтировал мост параллельно кнопке, бросил кнопку — все работает. ток снизился — все выключилось. Учитывая, что трансформатор электрически изолирован от силовой цепи, его можно смело включать непосредственно на вход полевого транзистора. Если ЭДС > 5.5в (1.2в падение при выпрямлении и 4в — пороговое напряжение полевого транзистора) — транзистор открыт, ниже — транзистор закрыт. Как посчитать нагрузочный резистор для нужного входного тока в п.1. не раз приводилось, так что опустим этот аспект. Как выбрать трансформатор по ЭДС также описано. Не забудьте защитить затвор полевого транзистора стабилитроном от возможного пробоя (обычно 10в.). Учтите, если поставить на затвор полевика управляемый напряжением ключ, да еще и с гистерезисом — можно коммутировать непосредственно саму нагрузку данным устройством. Самое приятное — для такого устройства не требуется внешнее питание, вполне хватает генерации напряжения от тока нагрузки.

Запуск только вручную (кнопка параллельно мосту) шунтированием моста. Ток потек, транзистор открылся и шунтировал мост параллельно кнопке, бросил кнопку — все работает. ток снизился — все выключилось. Учитывая, что трансформатор электрически изолирован от силовой цепи, его можно смело включать непосредственно на вход полевого транзистора. Если ЭДС > 5.5в (1.2в падение при выпрямлении и 4в — пороговое напряжение полевого транзистора) — транзистор открыт, ниже — транзистор закрыт. Как посчитать нагрузочный резистор для нужного входного тока в п.1. не раз приводилось, так что опустим этот аспект. Как выбрать трансформатор по ЭДС также описано. Не забудьте защитить затвор полевого транзистора стабилитроном от возможного пробоя (обычно 10в.). Учтите, если поставить на затвор полевика управляемый напряжением ключ, да еще и с гистерезисом — можно коммутировать непосредственно саму нагрузку данным устройством. Самое приятное — для такого устройства не требуется внешнее питание, вполне хватает генерации напряжения от тока нагрузки.

2.2 Безконтактное пусковое реле

Здесь даже и писать особенно нечего — это задача п.2.1, с той лишь разницей, что нагрузкой является пусковая обмотка двигателя. При пуске потек значительный ток — подключим пусковую обмотку, двигатель раскрутился, ток снизился — пусковая обмотка сама выключилась. Самое приятное — никаких контактов.

2.3 Защита от перегрузки

Фактически это тоже задача п.2.1, с той лишь разницей, что нагрузку надо выключить если ток возрос, например автоматическое открывание ворот — двигатель довел ворота до упора, пошла перегрузка двигателя (он толкает, а толкать то некуда дальше) — исполнительное устройство отключило пускатель. Можно применить полевик во встроенным каналом (он открыт при нулевом напряжении, а закрывается подачей отрицательного напряжения), но их нет на большие токи и напряжения. Хотя как датчик края вполне хорош, нет контактов и питания, монтируется в любом месте силового кабеля. А вот если поставить инвертирующий каскад перед обычным полевиком, правда потребуется его запитывать (т. е. полностью автономное устройство не получится), то можно управлять магнитным пускателем на отключение. Так как ток потребления маленький, на схему надо подать небольшое напряжение с параметрического стабилизатора с конденсатором в качестве гасящего резистора. Получается также вполне жизнеспособно.

е. полностью автономное устройство не получится), то можно управлять магнитным пускателем на отключение. Так как ток потребления маленький, на схему надо подать небольшое напряжение с параметрического стабилизатора с конденсатором в качестве гасящего резистора. Получается также вполне жизнеспособно.

3. Работаем с постоянным током.

3.1 Контроль постоянного тока

Как сделать защиту от перегрузки в цепи постоянного тока? Попробуем оценить этот ток трансформаторм тока. Казалось-бы, как трансформатор будет работать с постоянным током? Как известно — трансформатор работает только в переменном магнитном поле, которое постоянный ток создать не может. Идея проста — создать такое переменное поле, чтобы он смог работать. Однако, если во вторичку давать ток, то и в первичке будет также создаваться ток и влиять на измеряемую цепь. А этого делать нельзя. Давайте возьмем два одинаковых трансформатора, оденем их на общий токоведущий провод, а вторичные обмотки включим последовательно встречно. Теперь, если мы будем подавать переменный ток во вторички, в первичках будут наводиться ЭДС, пропорциональные току, но направленные встречно друг другу, т.е. в сумме равные 0. Таким образов влияние на первичную цепь мы исключим.

Теперь, если мы будем подавать переменный ток во вторички, в первичках будут наводиться ЭДС, пропорциональные току, но направленные встречно друг другу, т.е. в сумме равные 0. Таким образов влияние на первичную цепь мы исключим.

Скажете — ну и что с этого? А вот что. Как известно, зависимость магнитной проницаемости ферромагнетиков сильно зависит от напряженности магнитного поля. Т.е., если в обмотку трансформатора подать переменный ток, он будет создавать определенное магнитное поле в сердечнике, равное для обоих полуволн и величина индуктивности обмотки трансформатора будет одинакова для обоих полуволн. А вот если на сердечник наложить постоянное поле, тогда, в одну полуволну поля будут складываться, а в другую — вычитаться. В результате поле в одной полуволне будет больше, чем в другой, и индуктивности не будут равны. Если смотреть на примеры, описанные выше — мы всячески пытались избежать этого варианта и клеймили его как плохой режим работы трансформатора тока, а здесь он придется как раз в пору. . А что создаст нам постоянное поле? А это поле создаст проводник, проходящий через оба трансформатора, в котором мы и собирались имерить постоянный ток.

. А что создаст нам постоянное поле? А это поле создаст проводник, проходящий через оба трансформатора, в котором мы и собирались имерить постоянный ток.

Помните, мы включили обмотки трансформаторов встречно? В сумме, индуктивности обоих трансформаторов будут постоянны в обоих полуволнах, ток также постоянен, а вот напряжения на них различны для каждой полуволны (индуктивности же разные). Т.е., если проводить замер напряжения на одной из обмоток, оно будет разное для каждой полуволны. Момент можно усугубить, если взять соединенные последовательно 2 резистора, включить их параллельно обмоткам трансформаторов и снимать напряжение со средних точек. Получается измерительный мост и мы снимаем уже разницу напряжений для каждой полуволны. Если направление тока в первичке не представляет интерес, это напряжение с выхода моста можно выпрямить и работать с постоянным напряжением, пропорциональным постоянному току.

Следует учесть, что зависимость магнитной проницаемости от поля нелинейна, и мы не сможем получить линейный выходной сигнал с выхода этой схемы в широком диапазоне.

3.2 Измерение постоянного тока.

Как замерить ток мощного эл. двигателя, работающего от аккумулятора? А как померить ток в цепи под высоким напряжением? Да в принципе точно также как описано выше в небольшом диапазоне или так-же в широком, но с той лишь разницей, что ток надо дать такой, что-бы трансформаторы входили в режим насыщения. В этом случае мы можем уже оценивать не напряжение на выходе, а длительность нахождения трансформатора в режиме насыщения в каждой полуволне или же сам факт вхождения в режим насыщения. Посмотреть на искажения сигнала в режиме насыщения можно на фото:

Эти фото уже фигурировали в предыдущих заметках. Понятно, чем глубже трансформатор уходит в насыщение, тем больше горизонтальная полка. Берем диф. сигнал и работаем с ним. Я не предполагаю детально рассматривать схемотехнические решения, но очень неплохо ввести в обратную связь усилитель сигнала генератора, управляемый напряжением и контролировать уже не сам диф. сигнал, а управляющее напряжение этого усилителя. можно подать линейно изменяюшийся сигнал и ловить его длительность до момента насыщения трансформатора. Можно запустить подмагничивание постоянным током во вторичку (его величина меньше измеряемого тока в коэфф. трансформации раз!) и наложить на него переменный ток. Управляя током подмагничивания добиваться постоянства напряжения на катушке и замерять ток подмагничивания. В общем способов масса, а описание практической реализации займет уйму места и потребует столько-же времени для изучения. Так что на этом и ограничимся.

можно подать линейно изменяюшийся сигнал и ловить его длительность до момента насыщения трансформатора. Можно запустить подмагничивание постоянным током во вторичку (его величина меньше измеряемого тока в коэфф. трансформации раз!) и наложить на него переменный ток. Управляя током подмагничивания добиваться постоянства напряжения на катушке и замерять ток подмагничивания. В общем способов масса, а описание практической реализации займет уйму места и потребует столько-же времени для изучения. Так что на этом и ограничимся.

Выпрямительный мост 220 В перем. тока на 220 В пост. тока со стабилитроном

спросил

Изменено

5 лет, 7 месяцев назад

Просмотрено

5к раз

\$\начало группы\$

Я сделал выпрямительный мост для преобразования 220 В переменного тока (подаваемого в сеть в Индии) в 220 В постоянного тока с использованием стабилитрона 1N5408.

Подскажите пожалуйста, получится ли?

Я присоединю сопротивление 1000 Ом на стороне постоянного тока, так как максимальный ток 3А.

Изображение схемы прилагается.

- выпрямитель

- мостовой выпрямитель

- электричество

\$\конечная группа\$

13

\$\начало группы\$

Несколько вещей. Во-первых, это мой существенный отказ от ответственности, который я довольно часто использую на бирже электронного стека:

Если вам нужно спросить Stack Exchange о высоковольтном устройстве, вам, вероятно, не следует этого делать. Вы должны полагаться только на собственное обучение и проверенные источники. Вы получаете только одно сердце, и вы не должны подвергать его риску, потому что кто-то в Интернете сказал, что это безопасно.

220В вещь не тривиальная. Первое, что я замечаю, это то, что вы показываете мне кучу проводов, не заключенных в безопасный пластиковый бокс. Когда вы подключаете эту штуку, между разомкнутыми металлическими контактами будет 220 В. Это ужасно большая угроза безопасности. Я могу только надеяться, что вы намеревались это исправить и просто сняли компоненты, чтобы их было легче фотографировать.

Первое, что я замечаю, это то, что вы показываете мне кучу проводов, не заключенных в безопасный пластиковый бокс. Когда вы подключаете эту штуку, между разомкнутыми металлическими контактами будет 220 В. Это ужасно большая угроза безопасности. Я могу только надеяться, что вы намеревались это исправить и просто сняли компоненты, чтобы их было легче фотографировать.

Похоже, ваши диоды имеют правильный размер и правильную ориентацию.

Обратите внимание, что при такой настройке вы не будете генерировать 220 В постоянного тока. Вы сгенерируете выпрямленный сигнал, который будет представлять собой полусинусоиду с пиковым напряжением 312 В (если Индия чем-то похожа на США, мы предоставляем среднеквадратичное напряжение на наших линиях, а не пиковое. 220 В среднеквадратичное значение равно 312 В пиковое). Затем вам нужно будет использовать другие компоненты для фильтрации этой полусинусоиды в достаточно плоский сигнал.

\$\конечная группа\$

8

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

источник питания — Нормально ли иметь 0 вольт между входами переменного тока диодного мостового выпрямителя?

спросил

Изменено

1 месяц назад

Просмотрено

276 раз

\$\начало группы\$

У меня есть базовые знания в области электроники. Я пытаюсь отремонтировать блок питания ATX 250W.

На рисунке ниже я измерил 0 В с помощью цифрового мультиметра между точками C и D (входы переменного тока диодного мостового выпрямителя). Я ожидал 220 В переменного тока.

Измерение с цифровым мультиметром, установленным на «диод», записи мостового выпрямителя дают мне следующее:

- FC = 0,5

- ФД = 0,5

- ЭК = 0,5

- ЭД = 0,5

Эти измерения наводят меня на мысль, что с мостом все в порядке. Почему тогда между входами переменного тока 0 В?

Почему тогда между входами переменного тока 0 В?

Измерение конденсаторов с помощью цифрового мультиметра, установленного на «конденсатор», дает мне правильные значения (отклонение примерно на 5 % или около того).

При измерении конденсаторов с помощью цифрового мультиметра, настроенного на сопротивление 200 МОм, я получаю 1. Я ожидал, что значение будет расти по мере их зарядки, но поскольку они 2,2 нФ (оранжевый) и 4,7 нФ (желтый), я предполагаю, что они заряжаются. быстро.

Напряжение между точками A и B составляет 220 В переменного тока (поскольку A и C являются одной и той же точкой, означает ли это, что C и D закорочены).

Есть ли у кого-нибудь идеи, что может быть неправильным в этих наблюдениях?

На изображении ниже показано подключение компонентов блока питания.

тыльная сторона платы

- блок питания

- мостовой выпрямитель

- atx

\$\конечная группа\$

10

\$\начало группы\$

С этими двумя конденсаторами, соединенными последовательно (желтые, 4,7 нФ), вы получите около 1,4 МОм последовательно с входом выпрямителя. Выпрямитель эффективно закоротит этот крошечный ток.

Выпрямитель эффективно закоротит этот крошечный ток.

Если предполагается, что это цепь существующего источника питания, то я уверен, что вы ошиблись.

Если это схема, которую вы придумали сами, то вам нужно хорошо подумать, прежде чем идти дальше.

Пожалуйста, будьте осторожны при работе с этим. Во время измерений очень легко случайно подключиться к полному напряжению сети.

- Используйте зажимы для подключения счетчика к цепи.

- Отключайте цепь от источника питания при перемещении зажимов мультиметра для измерения различных частей цепи.

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

Если предохранитель исправен, а переменное напряжение отсутствует в точках C и D, я предлагаю вам проверить все устройства, которые находятся на пути от входа переменного тока к точкам C и D.