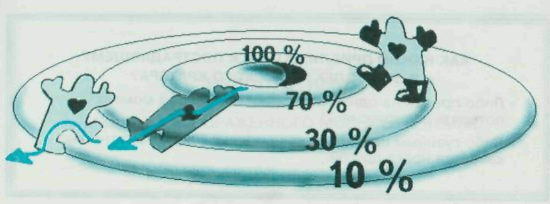

Категория вопроса: Охрана труда Настя: Шаговое напряжение, правила поведения в зоне шагового напряжения (жд транспорта) Admin: При падении на землю случайно оборванного электрического провода, при пробое изоляции на землю в электрической установке, а также в местах расположения заземления или грозозащитного устройства поверхность земли может оказаться под электрическим напряжением. Образуется зона растекания токов замыкания в радиусе до 20 м от за-землителя. Между двумя точками поверхности земли в этой зоне, отстоящими друг от друга в радиальном направлении на расстояние шага (0,8 м), образуется шаговое напряжение, под которым могут оказаться ноги человека. Шаговое напряжение зависит от распределения потенциала на поверхности земли, длины шага, положения человека относительно заземлителя и направления по отношению к месту замыкания. Шаговое напряжение считается безопасным, если оно не превышает 40 В. Чем ближе будет находиться человек к месту соприкосновения провода с землей, тем под большим шаговым напряжением он окажется. Движение человека по спирали от места замыкания безопасно, так как разность потенциалов на ногах человека будет близка нулю. На величину шагового напряжения влияет и ширина шага человека. Чем шире шаг, тем большее напряжение испытывает человек. Рекомендации по выходу из зоны шагового напряжения: При попадании под опасное шаговое напряжение необходимо выходить из зоны растекания токов замыкания шагами (в пределах 25-30 см) или прыжками на одной ноге. Данная рекомендация встречается у следующих авторов: 1. "Безопасность жизнедеятельности" Под редакцией проф. Э. А. Арустамова 2. "Безопасность жизнедеятельности на производстве" Зотов Б.И. 3. "Промышленная, пожарная и экологическая безопасность на железнодорожном транспорте" - Е.А. Клочкова Однако в документе, "Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве". РД 153-34.0-03.702.99, указаны следующие правила перемещения в зоне шагового напряжения: Нельзя!Отрывать подошвы от поверхности земли и делать широкие шаги Нельзя!Приближаться бегом к лежащему проводу В радиусе 8 метров от мета касания земли электрическим проводом можно попасть под "шаговое" напряжение Передвигаться в зоне "шагового" напряжения следует в диэлектрических ботах или галошах, либо "гусиным шагом" - пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги. ohrana-bgd.narod.ru Шаговое напряжение,напряжение, обусловленное током, протекающим в земле (токопроводящем полу), и равное разности потенциалов между двумя точками поверхности земли (пола), находящимися на расстоянии одного шага человека. Ш. н. зависит от тока и удельного сопротивления грунта. Опасное Ш. н. может возникнуть вблизи заземлителей электроустановок при аварийномкоротком замыканиина землю, поэтому допустимые значения сопротивления заземлителей и удельное сопротивление грунта нормируются. Следует выходить из опасной зоны, передвигая ступни ног по земле и не отрывая одну от другой. 1. Определить напряжение источника тока (до 1000 вольт или более 1000 вольт). 2. Если до 1000 вольт то в первую очередь обесточить (отключить рубильник, автоматический выключатель, оттащить за одежду, отбросить провод и т.д. соблюдая меры личной безопасности). 3. Если более 1000 вольт, то не имея индивидуальных средств защиты в электроустановках свыше 1000 вольт освобождать человека смертельно опасно. Дисциплинарная ответственность – правовая форма воздействия на работников за совершение дисциплинарного проступка, которая заключается в наложении дисциплинарного взыскания администрацией организации. (Замечание, выговор, увольнение) Административная ответственность – правовая форма воздействия на физических и юридических лиц за совершенное административное правонарушение. (штраф) Уголовная ответственность – правовое последствие совершения преступления, заключающееся в применении к виновному государственного принуждения в форме наказания. Методы 1) изоляция очага горения от воздуха или снижение путем разбавления воздуха негорючими газами концентрации кислорода до значения, при котором не может происходить горение; 2) охлаждение очага горения ниже определенных температур; 3) интенсивное торможение (ингибирование) скорости химической реакции в пламени; 4) механический срыв пламени в результате воздействия на него сильной струи газа и воды; 5) создание условий огнепреграждения, т.е. таких условий, при которых пламя распространяется через узкие каналы. Средства Вода (пожарные машины, поезда, гидранты, ведра) Пена(химические и воздушно-механические) Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот и щелочей в присутствии пенообразующего вещества и представляет собой концентрированную эмульсию двуокиси углерода в водном растворе минеральных солей, содержащем пенообразующее вещество. Применение химической пены в связи с высокой стоимостью и сложностью организации пожаротушения сокращается. Пеногенерирующая аппаратура включает воздушно-пенные стволы для получения низкократной пены, генераторы пены и пенные оросители для получения среднекратной пены. Газы При тушении пожаров инертными газообразными разбавители используют двуокись углерода, азот, дымовые или отработавшие газы, пар, а также аргон и другие газы. Особое место среди огнетушащих составов занимает двуокись углерода (углекислый газ), которую применяют для тушения складов, аккумуляторных станций, сушильных печей, стендов для испытания электродвигателей и т.д. Следует помнить, однако, что двуокись углерода нельзя применять для тушения веществ, в состав молекул которых входит кислород, щелочных и щелочноземельных метталов, а также тлеющих материалов. Для тушения этих веществ используют азот или аргон, причем последний применяют в тех случаях, когда имеется опасность образования нитридов металлов, обладающих взрывчатыми свойствами и чувствительностью к удару. Ингибиторы Эффективно тормозят химические реакции в пламени, т.е. оказывают на них ингибирующее воздействие. Наибольшее применение в пожаротушении нашли огнетушащие составы - ингибиторы на основе предельных углеводородов, в которых один или несколько атомов водорода замещены атомами галоидов (фтора, хлора, брома). В последние годы в качестве средств тушения пожаров применяют порошковые составы на основе неорганических солей щелочных металлов. Они отличаются высокой огнетушащей эффективностью и универсальностью, т.е. способностью тушить любые материалы, в том числе нетушимые всеми другими средствами. Аппараты пожаротушения Аппараты пожаротушения подразделяют на передвижные (пожарные автомашины), стационарные установки и огнетушители (ручные до 10 л. и передвижные и стационарные объемом выше 25 л.). Углекислотные огнетушители Марка огнетушителя С02 Вмести-мость, л Масса заряда, кг Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см2) Время выхода ОТВ, с не менее Класс пожара и размер модельного очага Масса огнетушителя с зарядом, кг, не более Диапазон температур эксплуатации Переносные ОУ-1,5 1,5 1,05 15(150) 8 10В 4,5 -40 +50 ОУ-2 2 1,4 15(150) 8 10В 6,5 -40 +50 ОУ-3 3 2,1 15(150) 8 13В 6,8 -40 +50 ОУ-5 5 3.5 15(150) 9 34В 14 -40 +50 ОУ-6 6 4,2 15(150) 10 34В 14,5 -40 +50 ОУ-8 8 5,6 15(150) 12 55В 15,8 -40 +50 Передвижные ОУ-10 10 7 15(150) 15 55В 30 -40 +50 ОУ-20 20 14 15(150) 15 55В 50 -40 +50 ОУ-25 25 17,5 15(150) 15 55В 75 -40 +50 ОУ-30 30 21 15(150) 15 89В 85 -40 +50 ОУ-40 40 28 15(150) 15 89В ПО -40 +50 ОУ-80 2-40 56 15(150) 15 144В 239 -40 +50 studfiles.net Ш А Г О В О Е Н А П Р Я Ж Е Н И Е . Запомни ПРАВИЛА ОБЕСТОЧИВАНИЯ ПОСТРАДАВШИХ ! - прежде чем дотронуться до пострадавшего, его необходимо обесточить; - при оказании помощи можно пользоваться только сухими токонепроводящими предметами; - не терять время на поиски рубильника или выключателей, если можно сбросить или перерубить провод; - во избежания короткого замыкания каждый провод нужно обрезать отдельно и обязательно на разных уровнях; - огонь гасят песком или накрывают плотной тканью; - за пострадавшего можно браться только одной рукой; - только после изъятия пострадавшего из электрической цепи до него можно дотронуться, оценить его состояние и начать оказывать помощь. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Если у пострадавшего отсутствуют реакция на свет и пульс на сонной артерии, то следует быстро нанести прекардиальный удар и приступить к сердечно-лёгочной реанимации. Иногда при остановке сердца сохраняется самостоятельное дыхание до 12-14 дыхательных движений в минуту. В этом случае также необходим прекардиальный удар, а непрямой массаж сердца следует согласовывать с актом вдоха пострадавшего. Запомни ! В момент самостоятельного вдоха пострадавшего следует убрать руки с его грудины и позаботиться о проходимости дыхательных путей. Нередко воздействие электротока проявляется только в спазме диафрагмы и судорогах скелетной мускулатуры. При контакте с бытовым электричеством дети очень часто становятся жертвами такого варианта поражения током. Запомни ! Ребёнку младше 6-7 лет очень трудно самостоятельно оторваться от проводов. Длительные судороги мышц вызывают накопление молочной кислоты, развитие ацидоза ( кислотно-щелочного равновесия ) и гипоксии тканей и, следовательно, - грубые нарушения микроциркуляции. В результате резко повышается проницаемость капилляров, и жидкая часть крови – плазма переходит в межклеточные пространства. А это грозит отёком головного мозга. С другой стороны, судороги дыхательной мускулатуры, и прежде всего спазм диафрагм, делают вдох невозможным. Вот почему при длительном контакте с электротоком, когда пострадавший не может самостоятельно вырваться из электроцепи, смерть наступает либо от асфикции, либо от отёка головного мозга или лёгких. Тактика оказания помощи в этих случаях заключается в быстром обесточивании пострадавшего. Запомни ! При сохранённом пульсе на сонной артерии, но отсутствии сознания следует как можно быстрее сделать 2-3 вдоха ИВЛ и при появлении самостоятельного дыхания повернуть пострадавшего на живот. Если есть возможность обложить голову пакетами со льдом, то шансы на спасение значительно повысятся. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОДХОДА К ПОСТРАДАВШЕМУ В ЗОНЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КРАТЕРА ! Запомни ! Уже за 20-30 шагов от лежащего на земле высоковольтного провода крайне велика опасность поражения током. На поверхности почвы образуется т.н. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРАТЕР. В центре этого кратера ( место касания провода с землёй ) самое высокое напряжение, которое убывает в виде концентрических колец по мере удаления от источника тока. Приближаясь к зоне электрического кратера, следует опасаться разности напряжениямежду уровнями распространения электричества на земле. Чем шире шаг, тем выше разность потенциалов и величина поражающего разряда. Если дистанция между стопами превышает 60-90 см ( средняя длина шага взрослого человека), то разряд может оказаться смертельным. ЗАПОМНИ ! Спешащий на помощь с первых шагов попадает под действие ШАГОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ. Чем шире шаг в зоне электрического кратера – тем он опасней. В этом случае ток сначала пройдёт по нижней петле – от ноги к ноге. Этот путь наименее опасен, однако именно он вызывает судороги в ногах. Человек обязательно потеряет равновесие и упадёт. Тогда его тело подвергнется воздействию колоссального напряжения, а путь электротока обязательно пройдёт через сердце. Запомни ! Приближаться к пострадавшему в зоне электрического кратера необходимо: - небольшими прыжками на двух ногах вместе; - либо гусиным шагом: пятка шагающей ноги обязательно касается носка другой. lemur59.ru В 1928 году в Ленинграде произошла авария, вошедшая в учебники физики под названием «лошадиной». Посреди площади, вымощенной деревянными шестиугольниками, стоял чугунный колодец с разъединителем на 2000 вольт. Однажды в колодце растрескался изолятор, и разъединитель повис на проводе в нескольких сантиметрах от стенки. Прошёл дождь, и мостовая стала проводящей и податливой. Когда рядом с колодцем проехала гружёная телега, мостовая прогнулась — и провод замкнуло на колодец. Людей, чья длина шага не превышала метра, просто било током. А лошадь, с её двухметровым корпусом и железными подковами, убило насмерть. Мостовая была под напряжением в течение двух секунд, после чего на подстанции сработал «автомат». Неожиданная гибель лошади вызвала интерес людей, прибыл конный патруль. Телегу оттащили, и короткое замыкание прекратилось. В это время дежурный по подстанции проверил сопротивление изоляции и, посчитав отключение ложным, подал ток. Разъединитель с колодцем образовали электрическую дугу, и на мостовой снова возникло шаговое напряжение, погибли две милицейские лошади. А теперь физическое объяснение Шаговым напряжением (напряжением шага) называется напряжение между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек. Шаговое напряжение зависит от удельного сопротивления грунта и силы протекающего через него тока. В области защитных устройств от поражения током — заземления, зануления и др. — интерес представляют в первую очередь напряжения между точками на поверхности земли (или иного основания, на котором стоит человек) в зоне растекания тока с заземлителя. Шаговое напряжение определяется отрезком, длина которого зависит от формы потенциальной кривой, т.е. от типа заземлителя, и изменяется от некоторого максимального значения до нуля с изменением расстояния от заземлителя. Допустим, что в земле в точке О размещен один заземлитель (электрод) и через этот заземлитель проходит ток замыкания на землю. Вокруг заземлителя образуется зона растекания тока по земле, т. е. зона земли, за пределами которой электрический потенциал, обусловленный токами заземления на землю, может быть условно принят равным нулю. Причина этого явления заключается в том, что объем земли, через который проходит ток замыкания на землю, по мере удаления от заземлителя увеличивается, при этом происходит растекание тока в земле. На расстоянии 20 м и более от заземлителя объем земли настолько возрастает, что плотность тока становится весьма малой, напряжение между точками земли и точками еще более удаленными не обнаруживается сколько нибудь ощутимо. Всем известно, что электротравму человеку может нанести только проходящий через его тело электрический ток. А электрическому току нужен свободный путь. Необходимо, как минимум, две точки приложения на теле того, кому не повезло: одна из них – фаза, откуда ток может прийти, а вторая – ноль, куда он может свободно уйти. Но позвольте, какая «фаза»? Ну, «ноль» - еще понятно, но откуда «фаза», если человек спокойно шагает себе по земле и никаких проводов даже не трогает? Ничего ведь такого, кажется, и нет – просто влажная земля. Тропинка, например. Ну да, фазный оборванный провод лежит неподалеку в кустах. Но он же непосредственно на землю и замкнулся – цепь не включает в себя прогуливающегося пешехода и ток через него идти не должен. Но это только так кажется. Бояться было бы нечего, если бы земля была отличным проводником с сопротивлением, близким к сопротивлению металла. Тогда обрыв провода и падение его на землю завершались бы банальным коротким замыканием. Срабатывала бы максимально-токовая защита, или сгорал бы оборванный провод, но в любом случае долго бы это не продолжалось. А на самом же деле удельное электрическое сопротивление грунта составляет минимум 60 Ом*м, а чаще всего и больше, даже если погода влажная и идет дождь. Поэтому при обрыве повода и замыкании его на землю для электрического тока просто возникает новая цепь: фазный провод – земля - заземленная нейтраль трансформатора. Из-за не очень-то высокой проводимости земли току приходится изрядно потрудиться, чтобы пройти по этой цепи, но вариантов у него нет. Ток «с удовольствием воспользовался бы» какой-нибудь еще другой, «параллельной дорогой», которая позволила бы ему сократить путь. И такой дорогой может стать тело пешехода. Говоря по-научному, на единственном существенном сопротивлении цепи провод-земля-нейтраль – влажном грунте – происходит падение напряжения (изменение электрического потенциала) от 220 вольт возле упавшего провода до нуля у нейтрали трансформатора. Падение это происходит нелинейно, но суть сводится к тому, что чем ближе к проводу – тем стремительнее возрастает потенциал земли. Значит, чем ближе к месту обрыва – тем большая разность потенциалов между двумя точками поверхности, расположенными на определенном расстоянии. А несчастный прохожий может стоять одной ногой на первой из этих точек и другой ногой – на второй из них. При этом он, конечно, воспримет на себя возникшую разность потенциалов, а это может оказаться практически все фазное напряжение, если провод близко. Разумеется, там, где появилось напряжение, – там и ток не заставит себя ждать. Вот и все. Не успев осознать тяжесть своего положения, прохожий получает удар током, возможно смертельный. Самая надежная из этих мер – выравнивание потенциалов. При этом участок поверхности грунта, где возможна авария с фазным замыканием на землю, оснащается сеткой из заземленных проводников, заложенных прямо под поверхностью. Работает это очень просто: потенциал проводника во всех точках всегда одинаков, поэтому находясь на такой сетке попасть под напряжение просто невозможно. Выравнивание потенциалов производят на территории открытых распределительных устройств (ОРУ) и в других потенциально опасных местах. Но, к сожалению, оснастить каждую опору ЛЭП сеткой выравнивания потенциалов невозможно. Поэтому каждому человеку, даже не являющемуся электриком, необходимо проявлять бдительность: обращайте внимание на состояние линий электропередач вокруг вас, особенно в дождливую погоду. Обращайте внимание на свои ощущения: если вас «пощипывает», а то и «потряхивает» при ходьбе – это достаточно верный признак воздействия шагового напряжения. Поняв, что вы находитесь в зоне возможного воздействия шагового напряжения, нужно постараться из нее выйти. Но делать это надо гусиным шагом – приставляя пятку ноги, которой шагаете, к носку ноги, на которой стоите. Таким образом, при ходьбе обе ноги будут находиться практически в одной точке с одним электрическим потенциалом – напряжение между ними не возникнет. Еще можно «упрыгать» на одной ноге, если вы уверены, что у вас это хорошо получится. Торопиться не следует – можно споткнуться, упасть на руки и попасть под самое большое возможное напряжение, возникающее между двумя удаленными точками. imhodom.ru4.9. Шаговое напряжение. Шаговое напряжение безопасный выход из зоны шагового напряжения

Вопросы и ответы. Шаговое напряжение, правила поведения в зоне шагового напряжения?

4.9. Шаговое напряжение.

4.10. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока.

5. Пожарная безопасность

5.1. Ответственность за нарушение пожарной безопасности.

5.2. Средства и методы пожаротушения.

Шаговое напряжение | lemur59.ru

.jpg)

• Шаговое напряжение и практические выводы | ImhoDom.Ru

интернет-магазин светодиодного освещения

Пн - Вс с 10:30 до 20:00

Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''

Поделиться с друзьями: